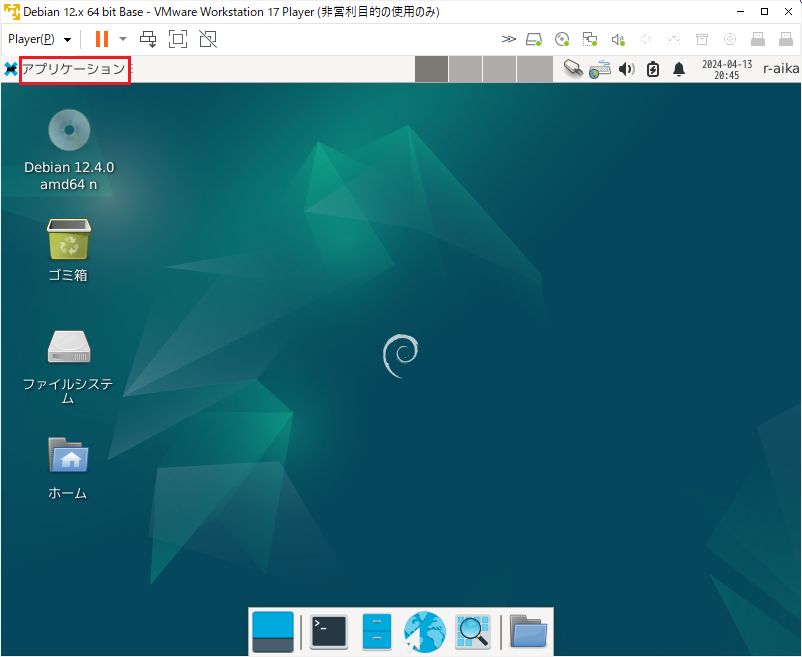

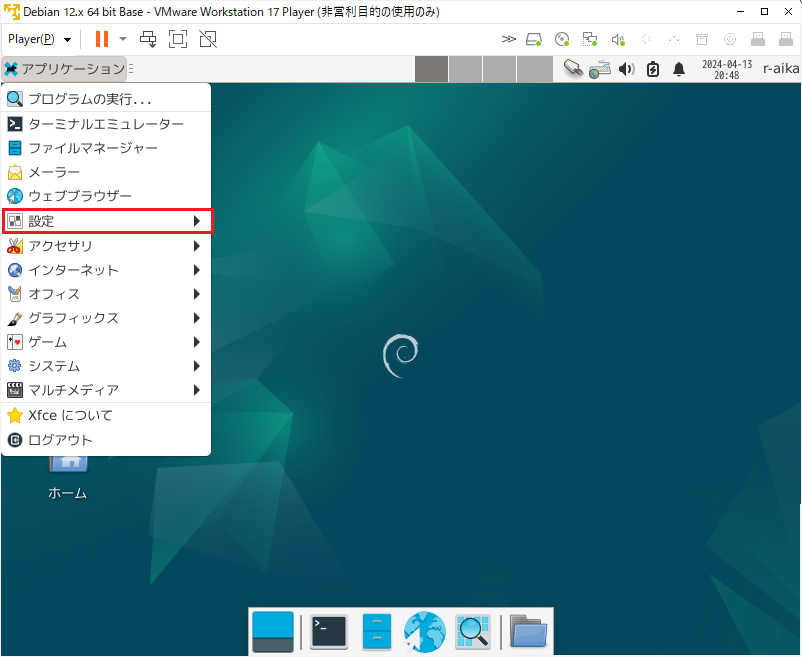

- IPアドレスの設定

クライアントとしてのみ使うのであればDHCPでIPアドレスを配布してもらったほうが楽なんですが、リモートデスクトップとかSSHとかで外から接続する場合があるので固定IPは必須だったりします。

なので、まずは何をおいてもIPアドレスの設定になります。

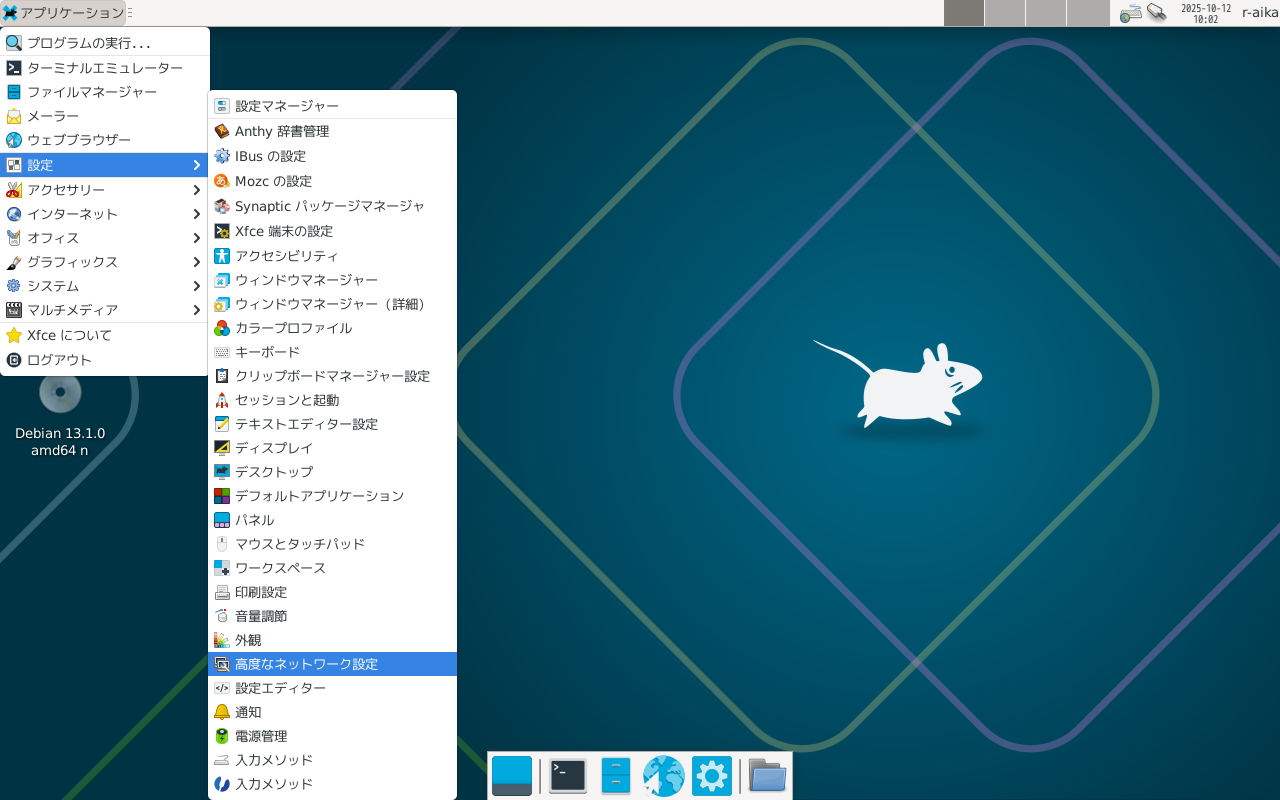

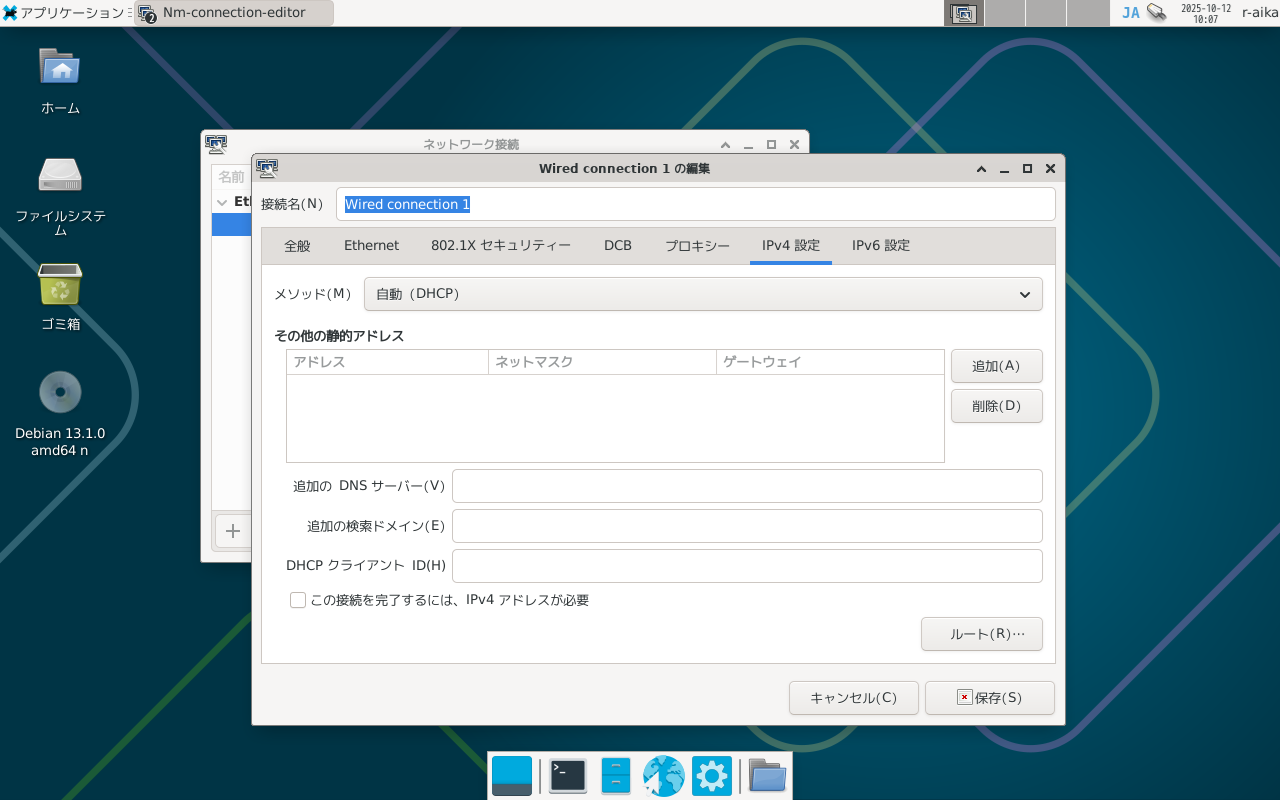

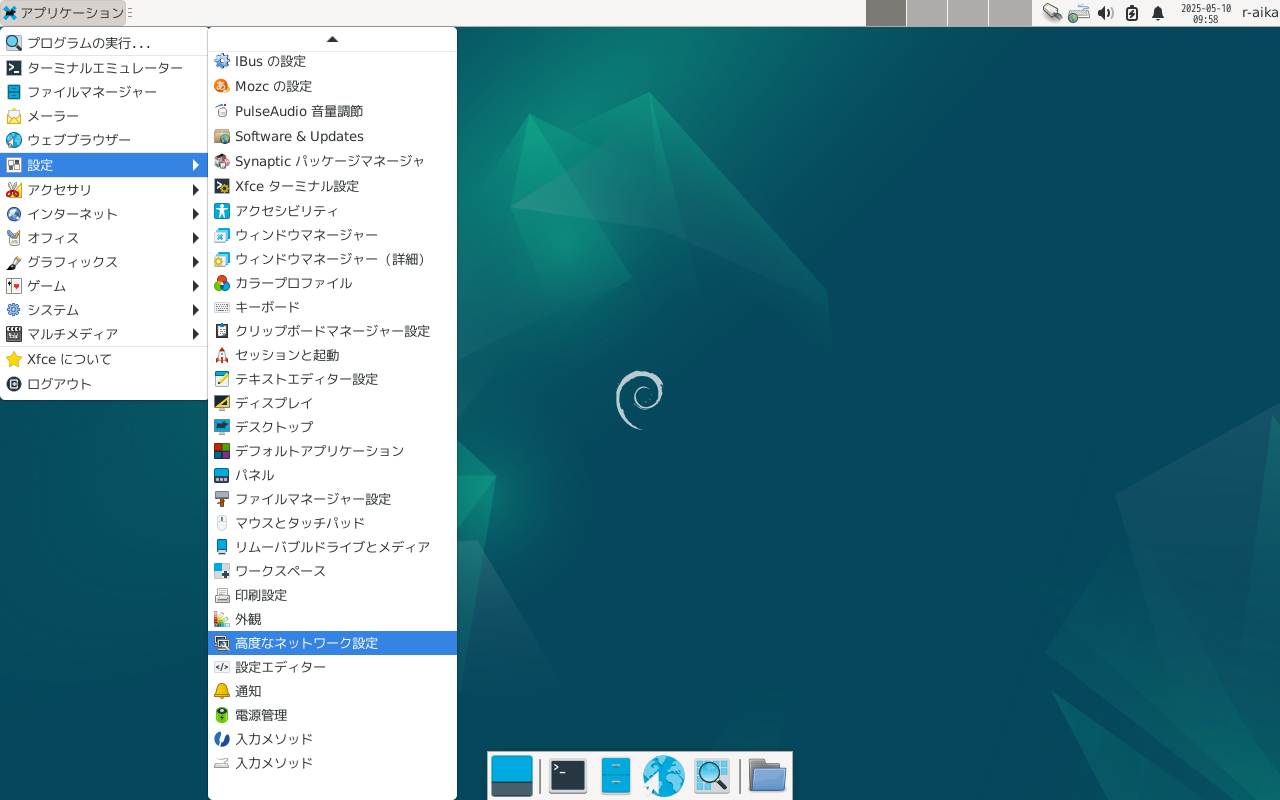

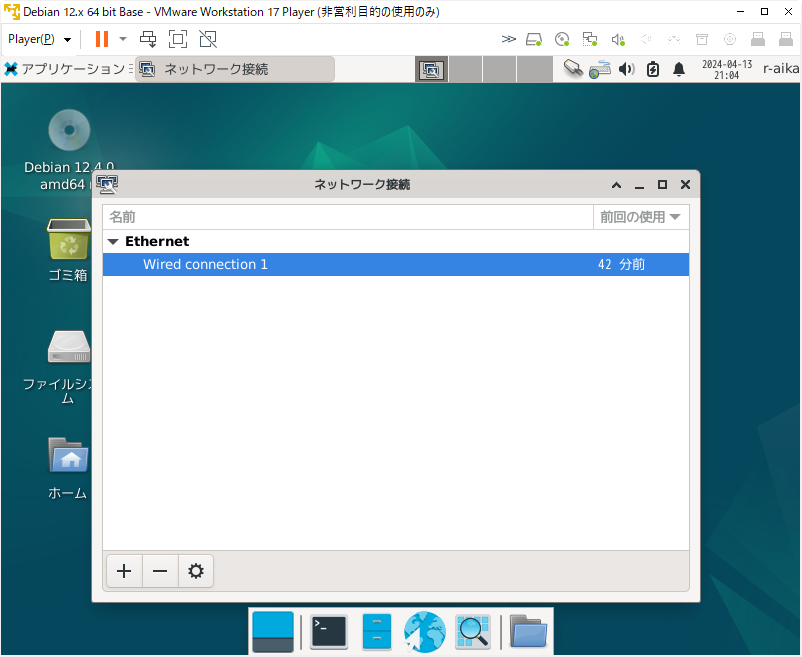

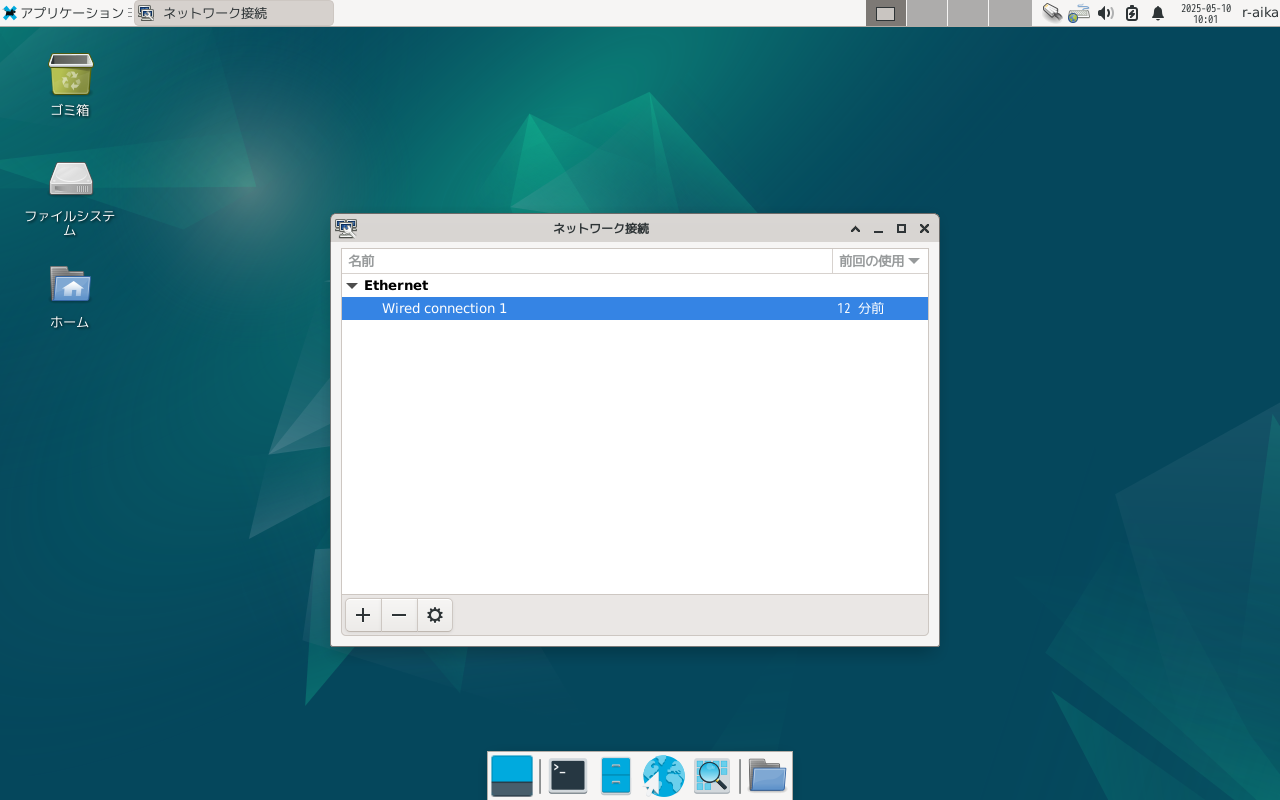

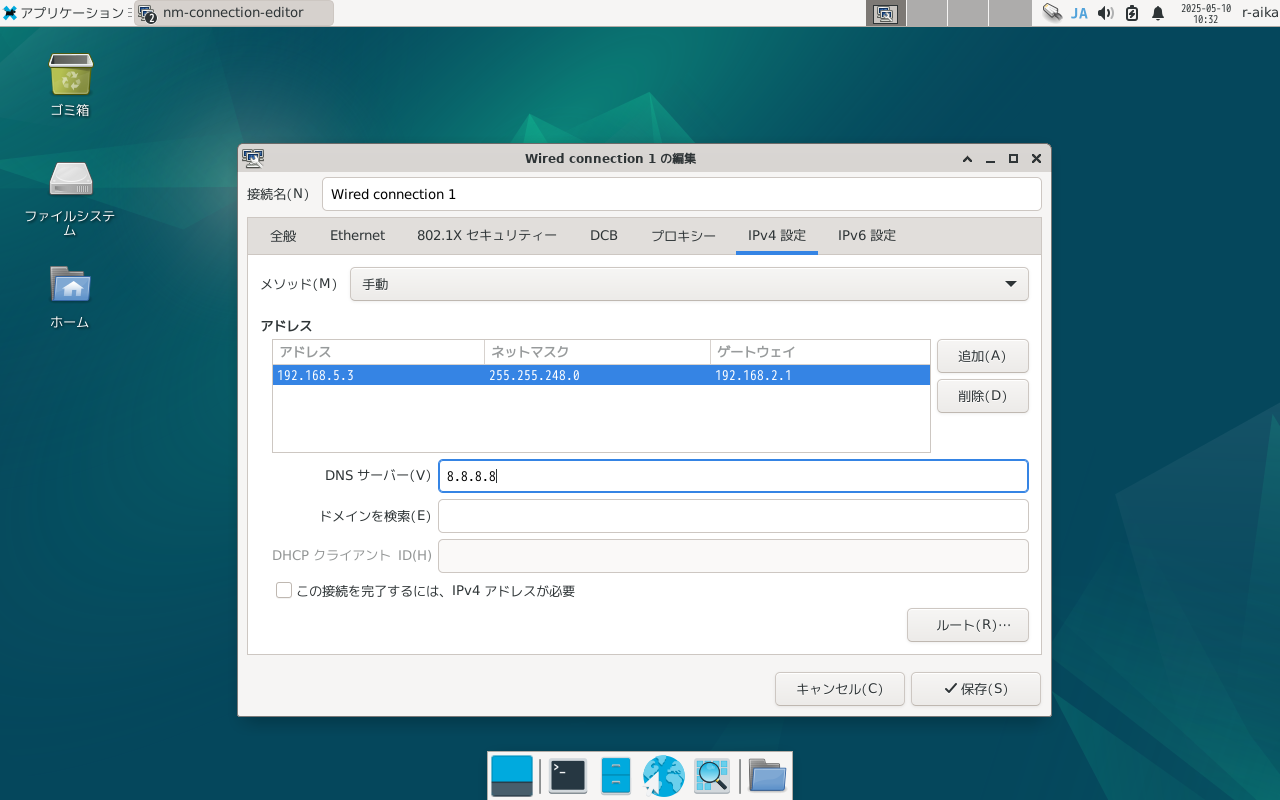

アプリケーション→設定→高度なネットワーク設定

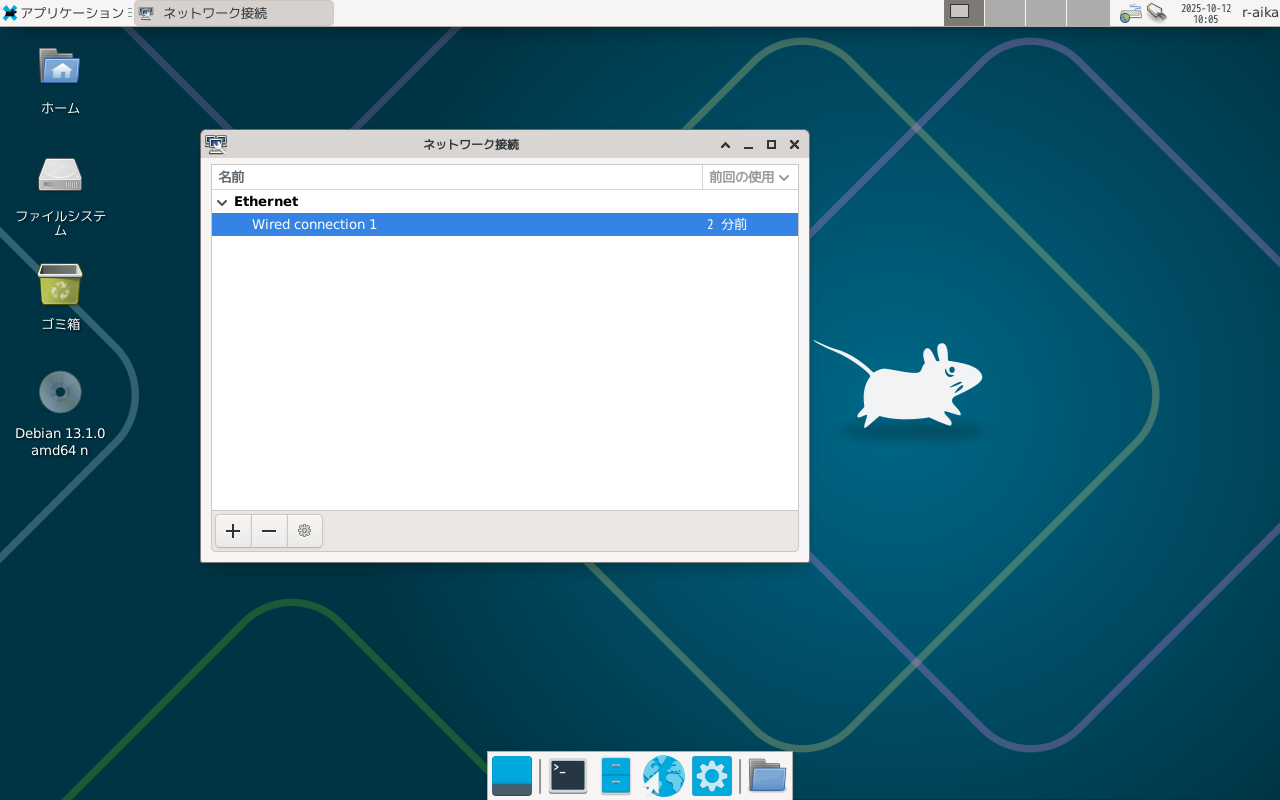

Wired connection

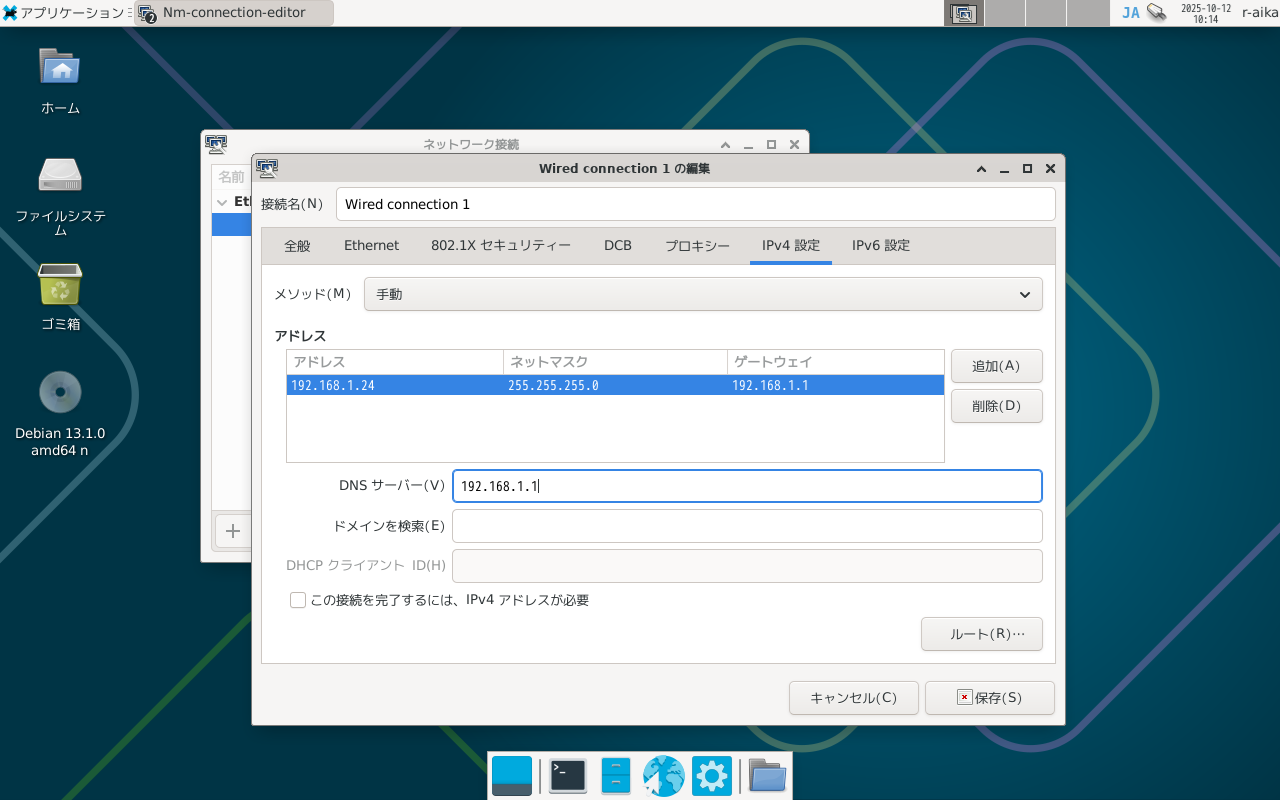

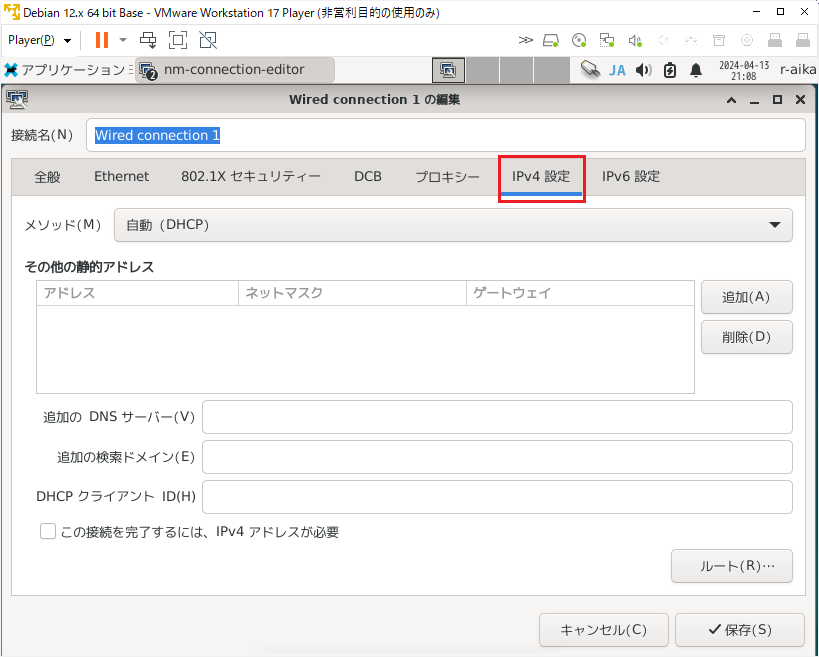

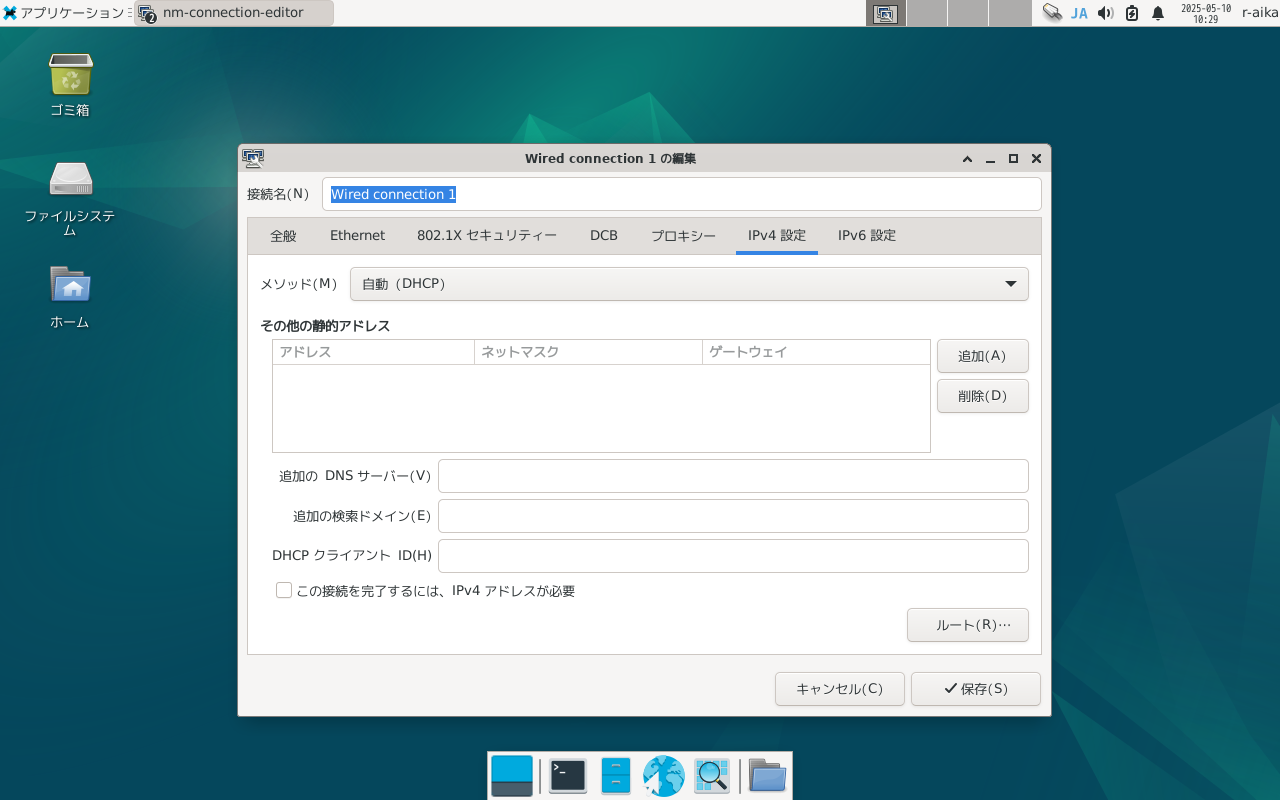

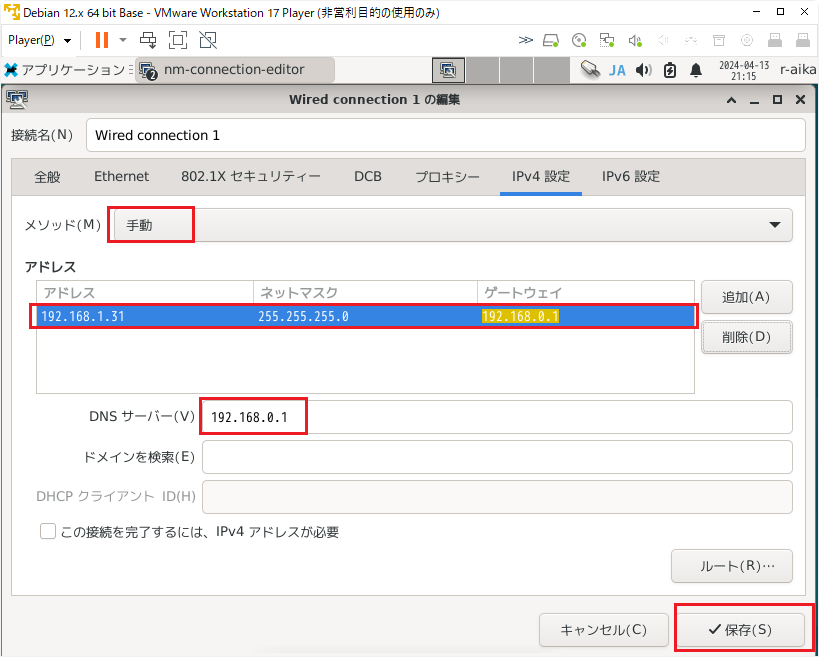

『IPv4設定』タブを選択します。

アドレスを設定します。

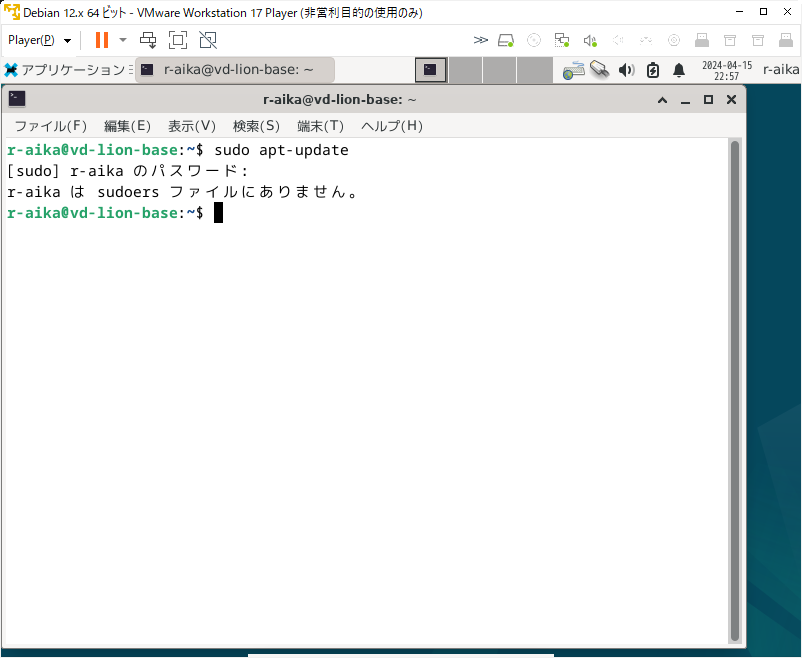

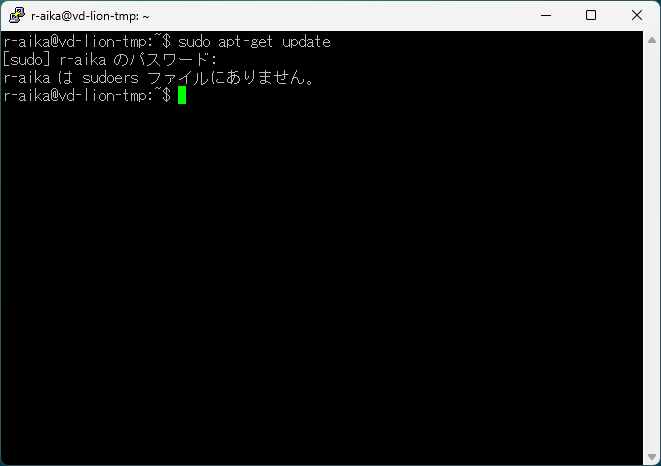

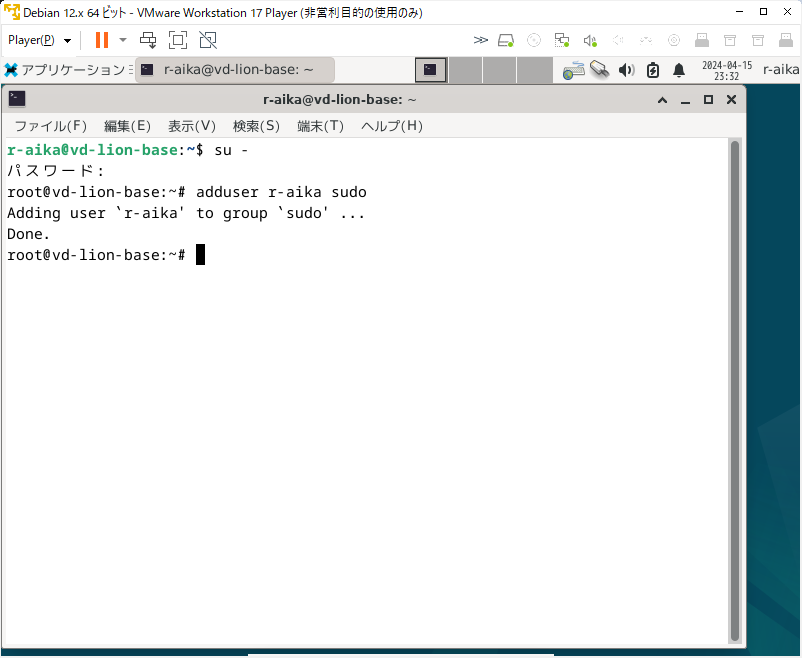

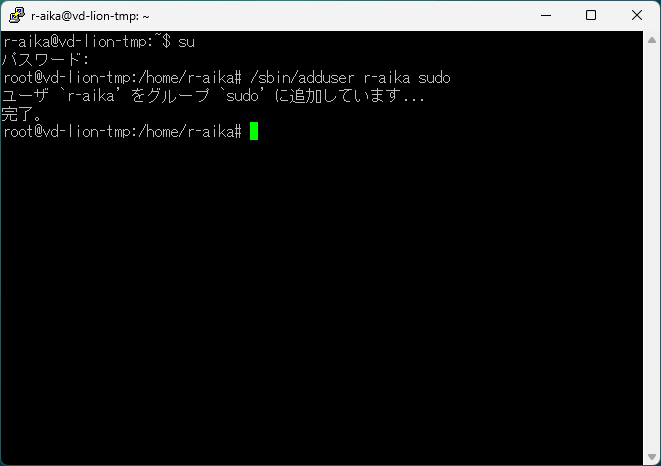

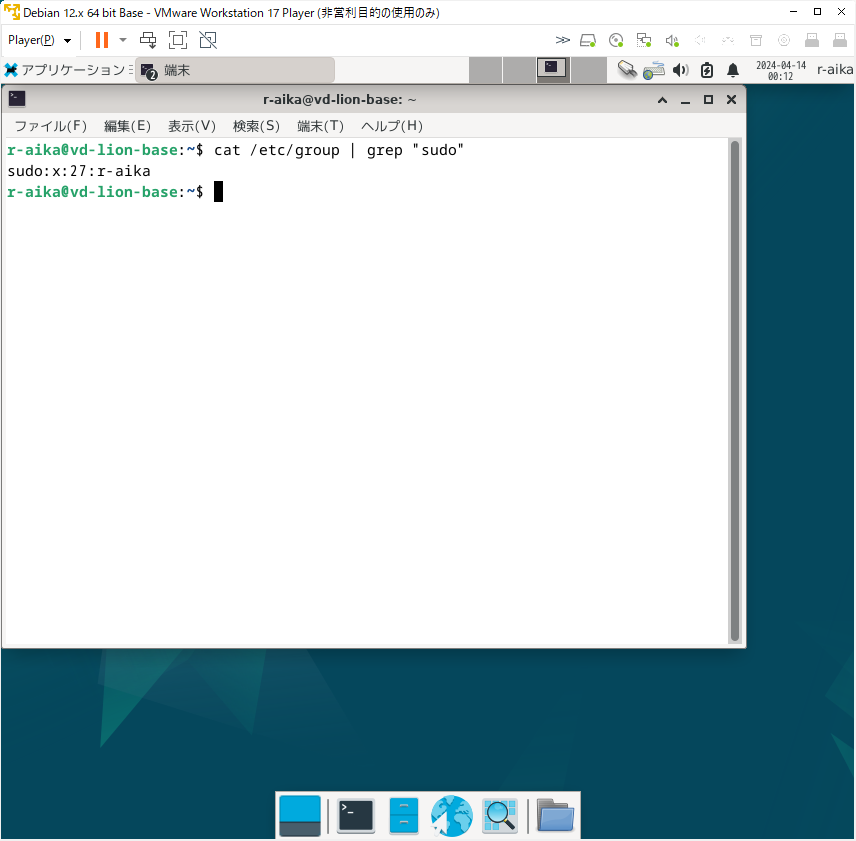

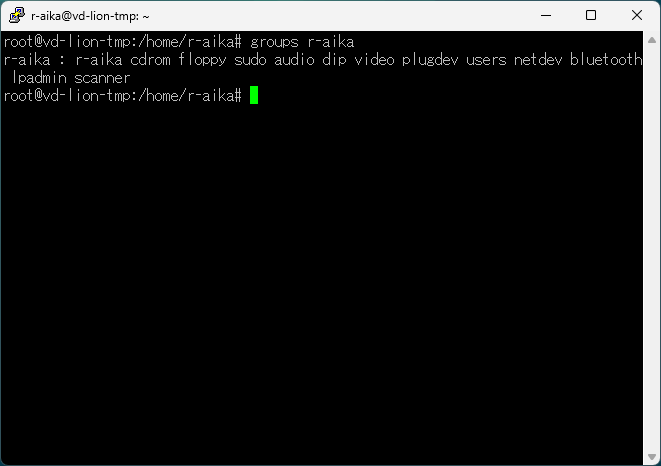

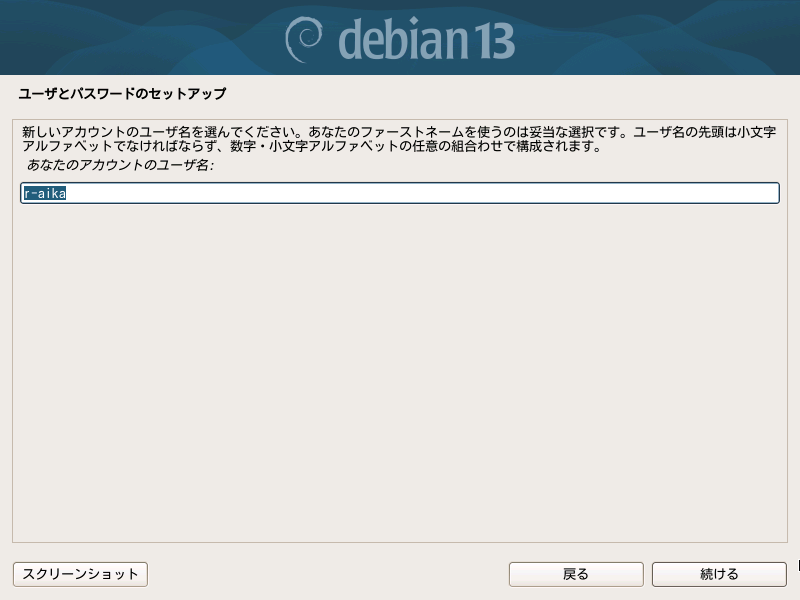

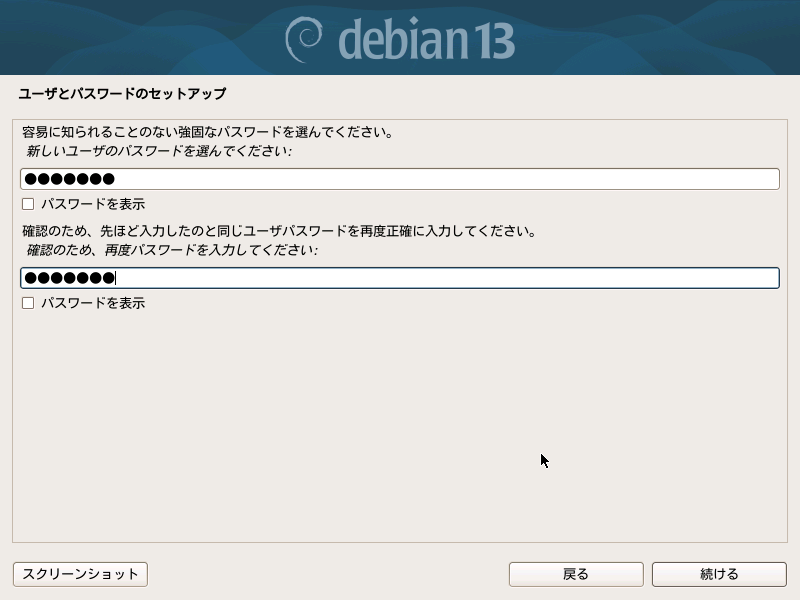

- sudoユーザの設定

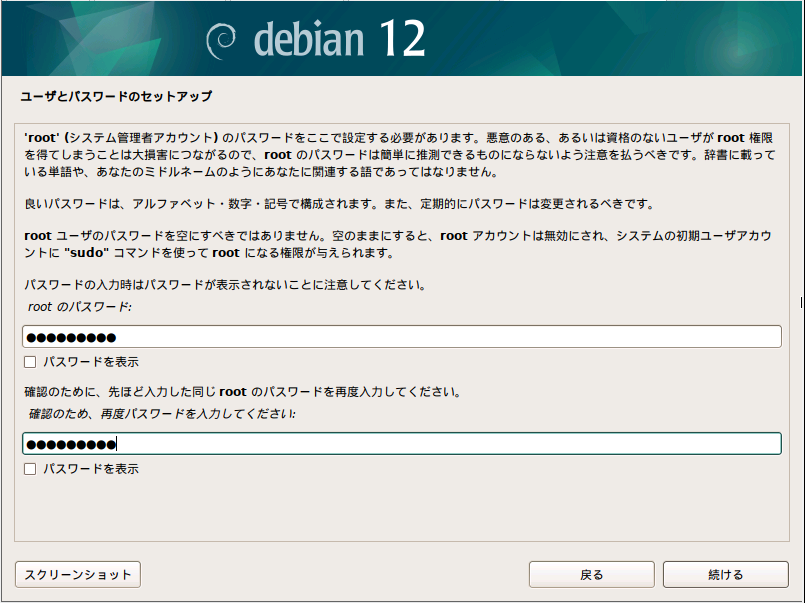

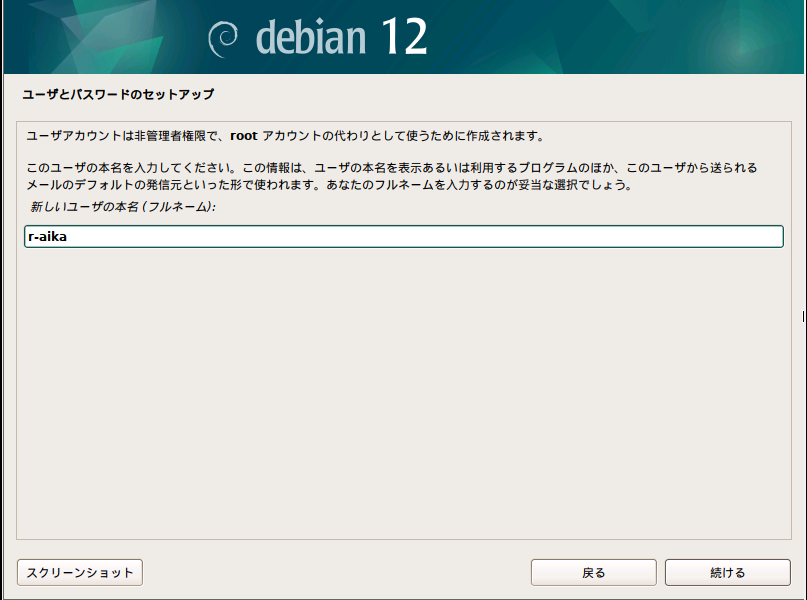

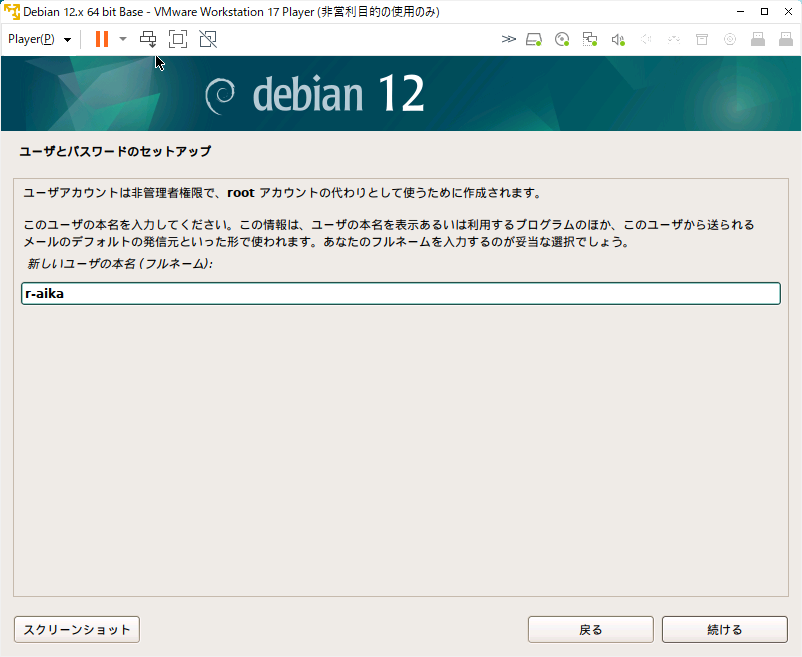

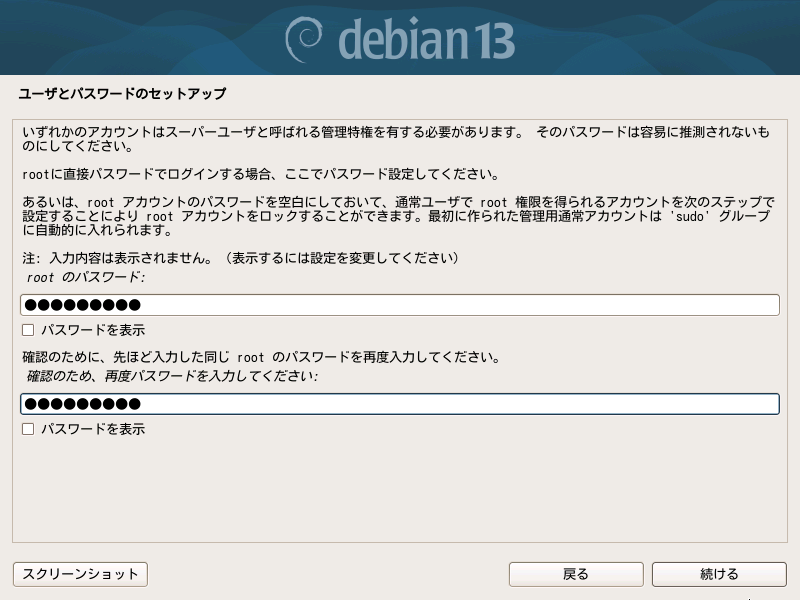

自分のアカウントをsudoユーザにします。ルートになって作業するという危険な行為をしないようにですね。

Debianではsudoグループに所属しているとsudoが使えるみたいです。

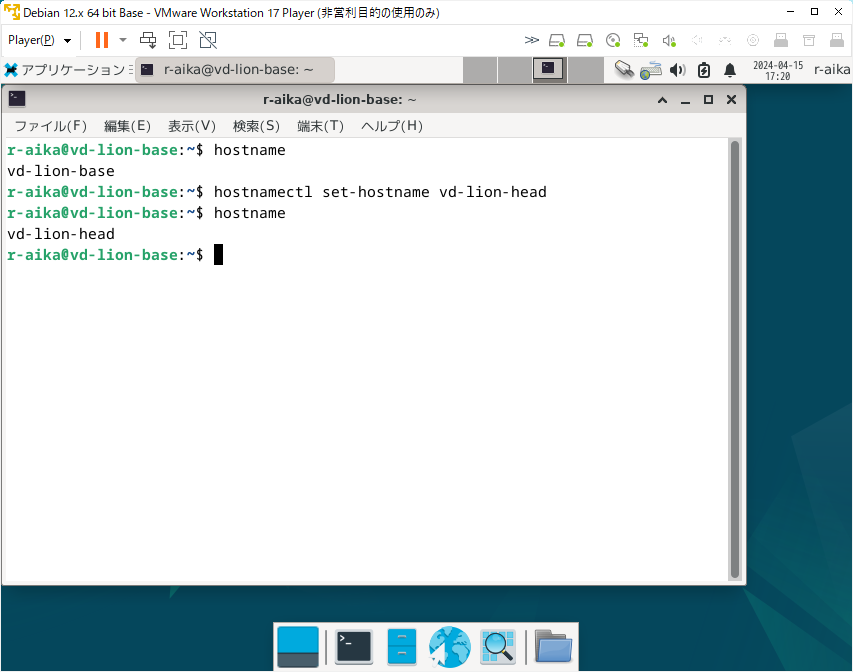

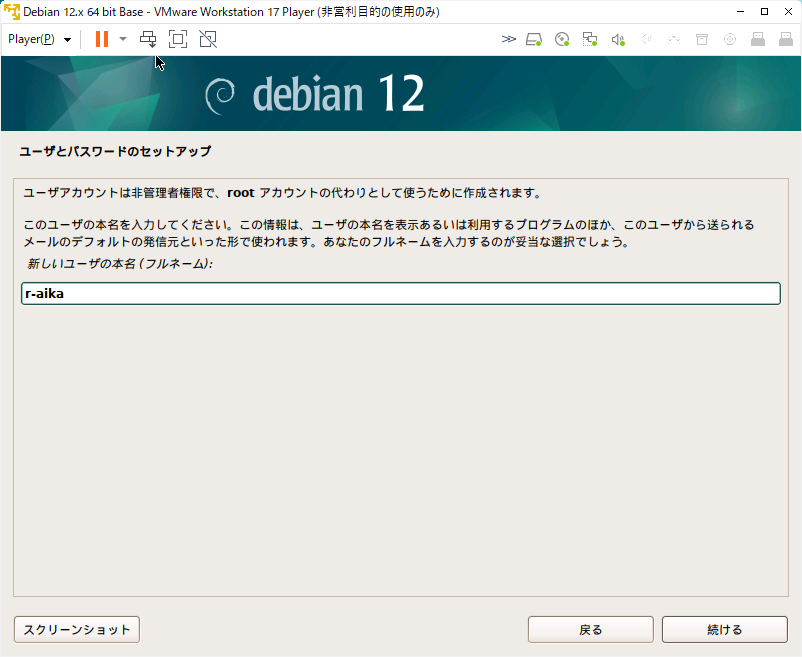

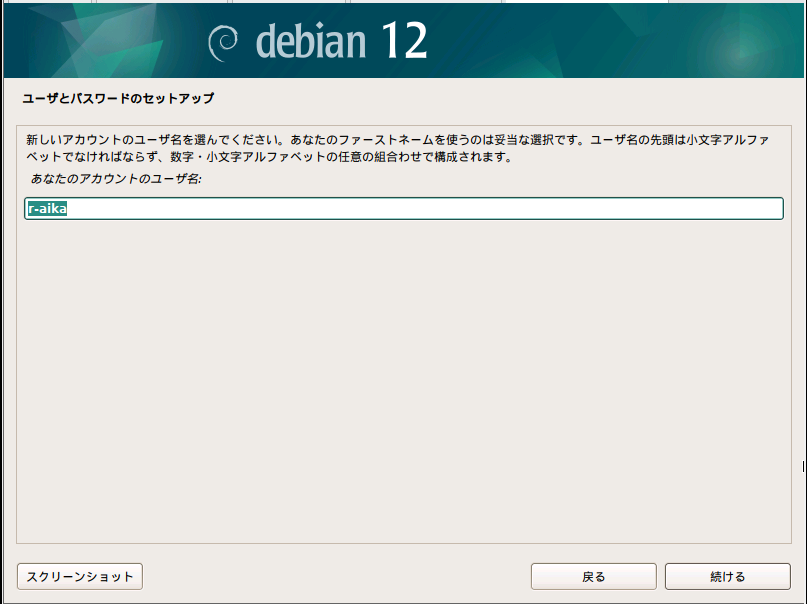

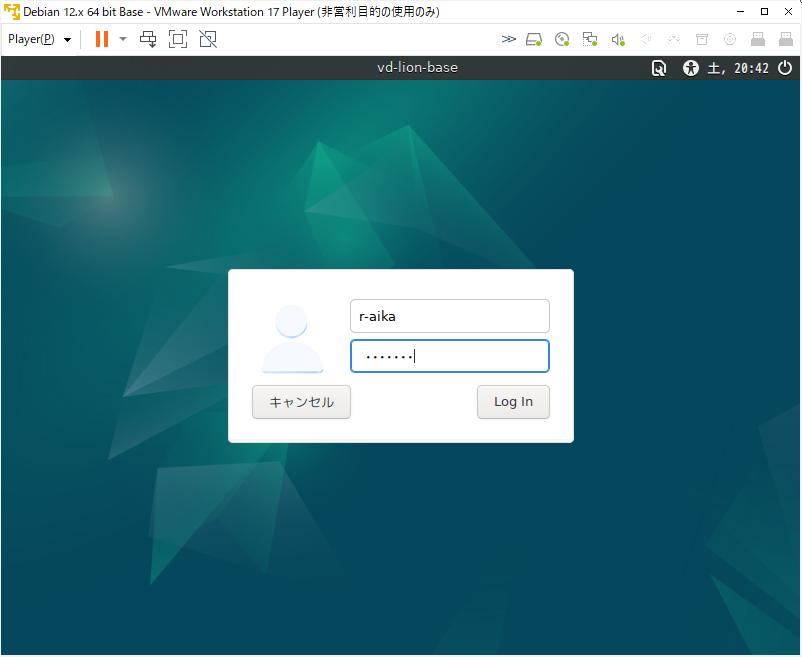

なので一瞬だけrootになって、sudoグループにr-aikaを追加します。su -

adduser r-aika sudo

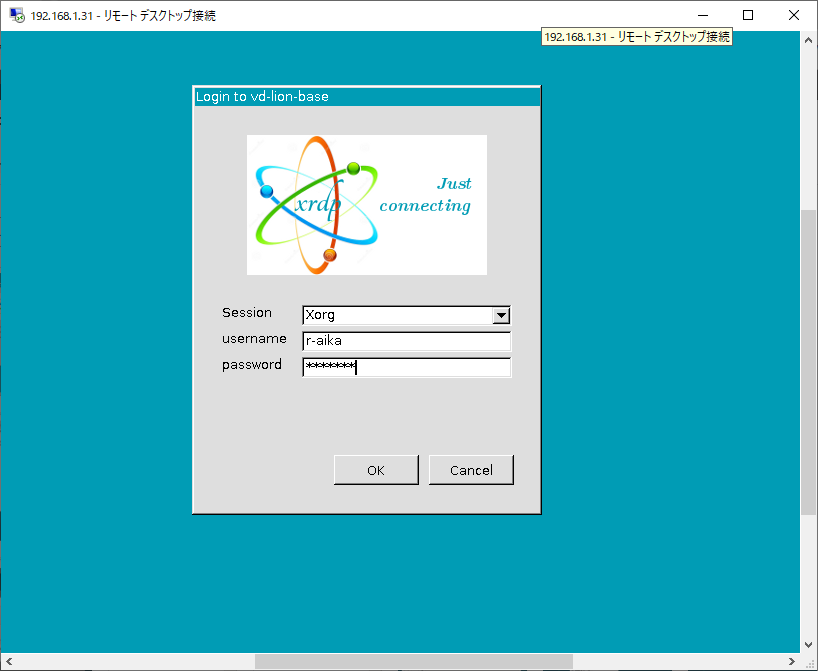

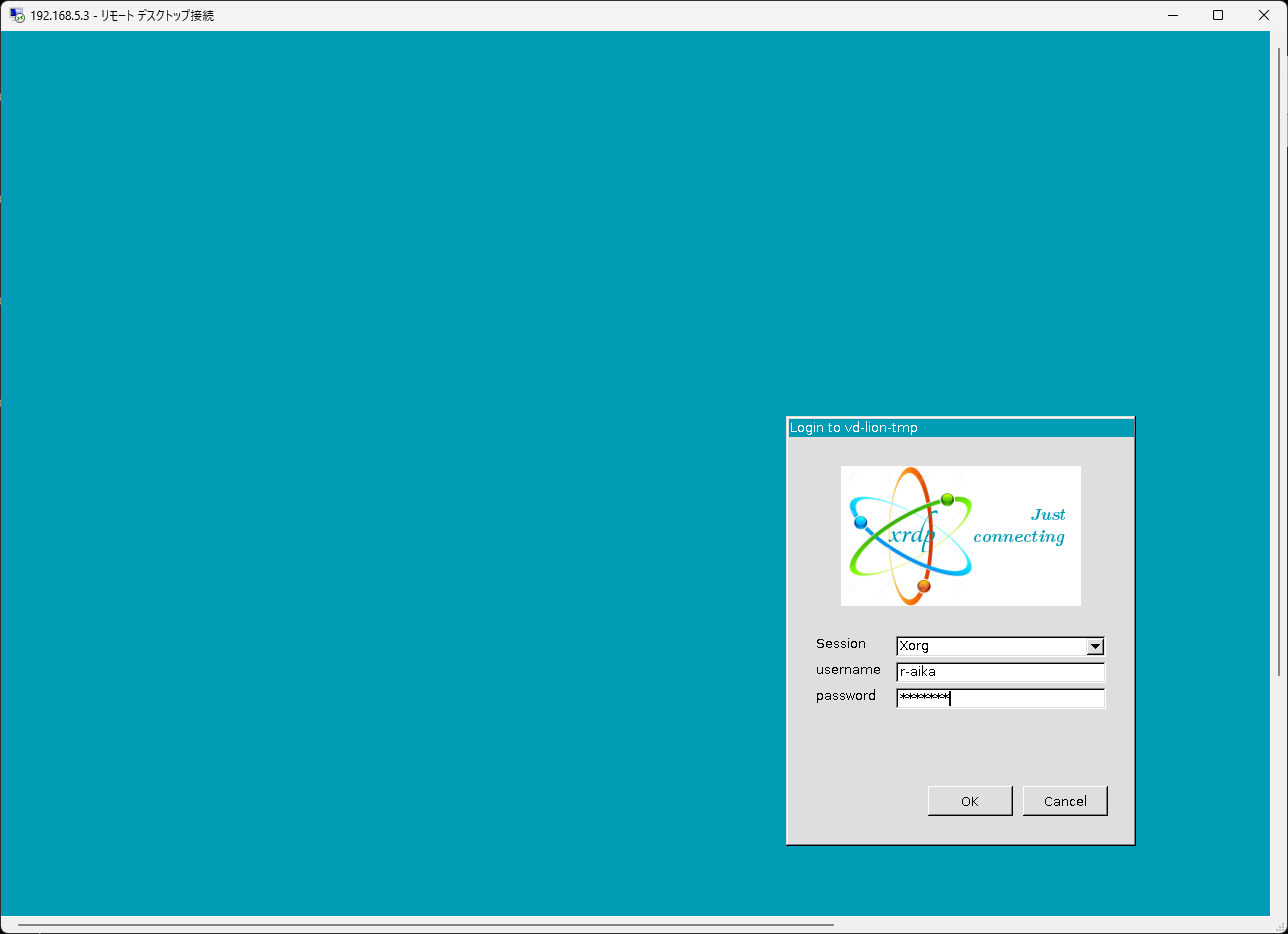

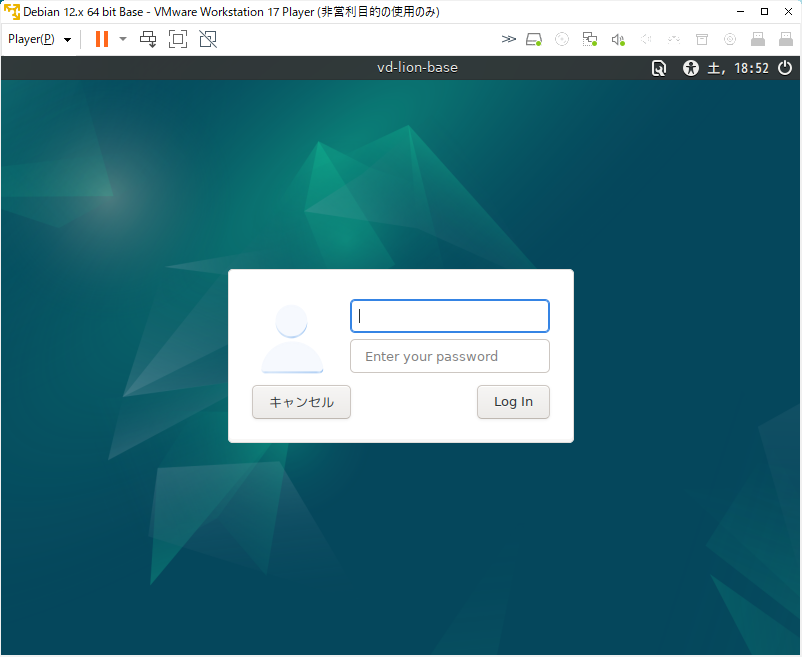

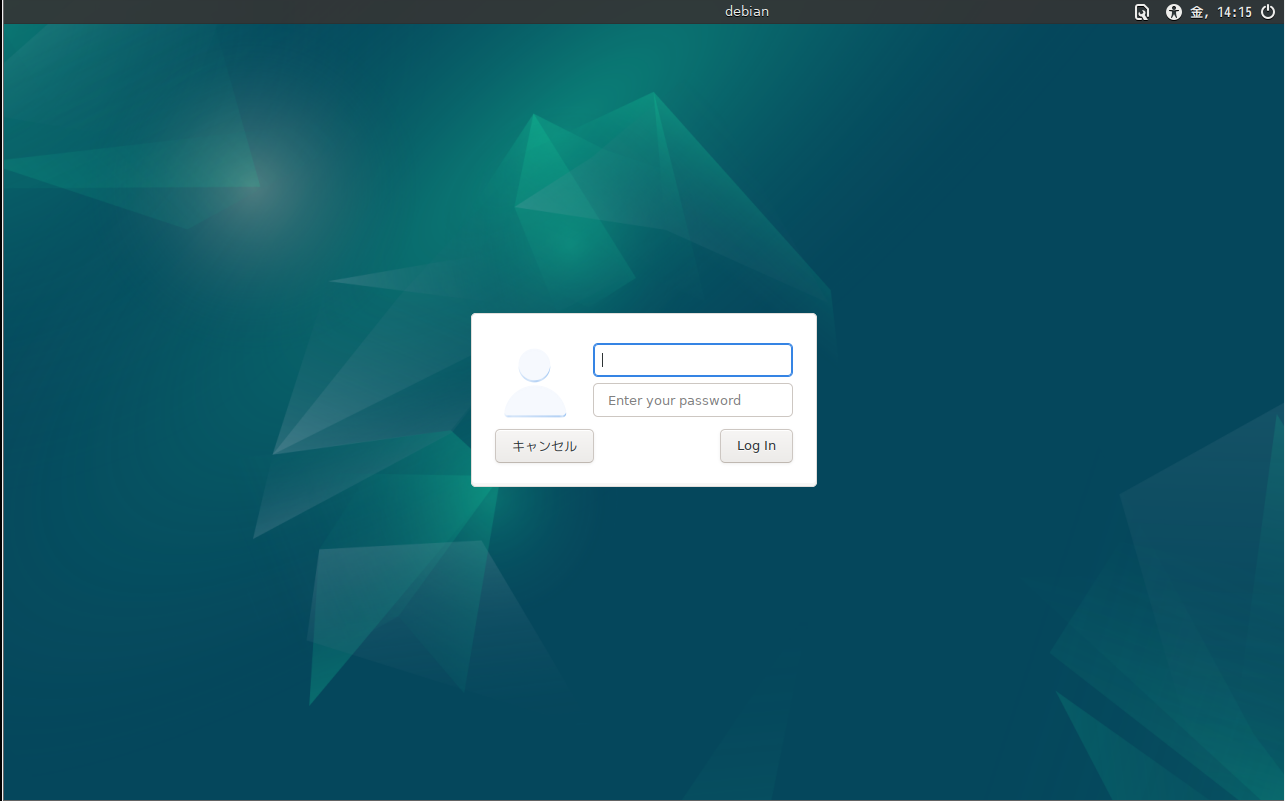

ログインしなおすと反映されるみたいです。 - リモートデスクトップ接続

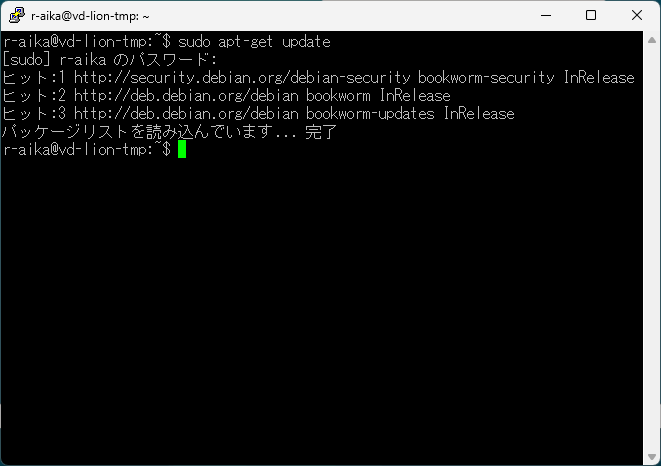

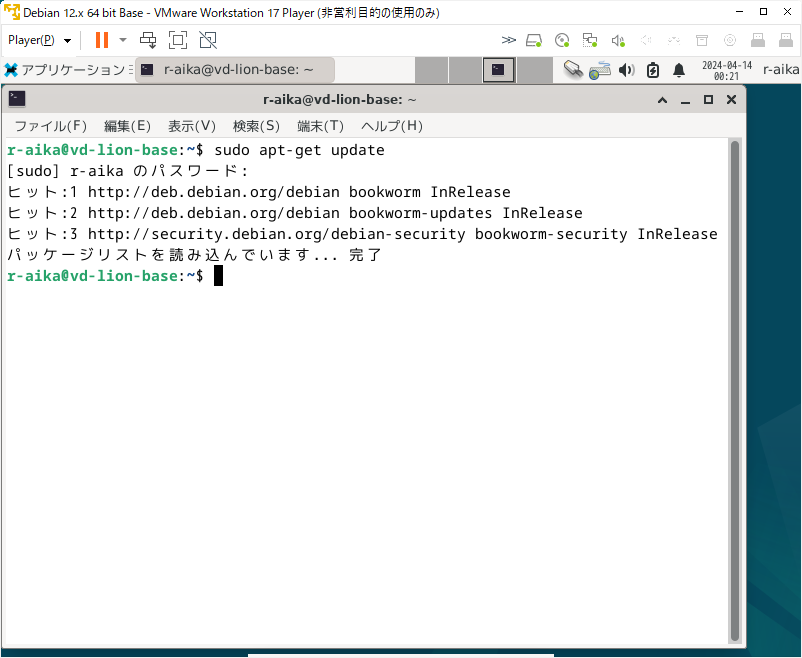

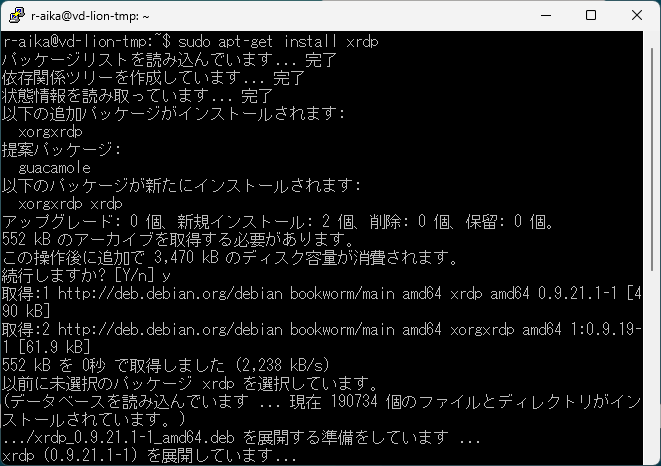

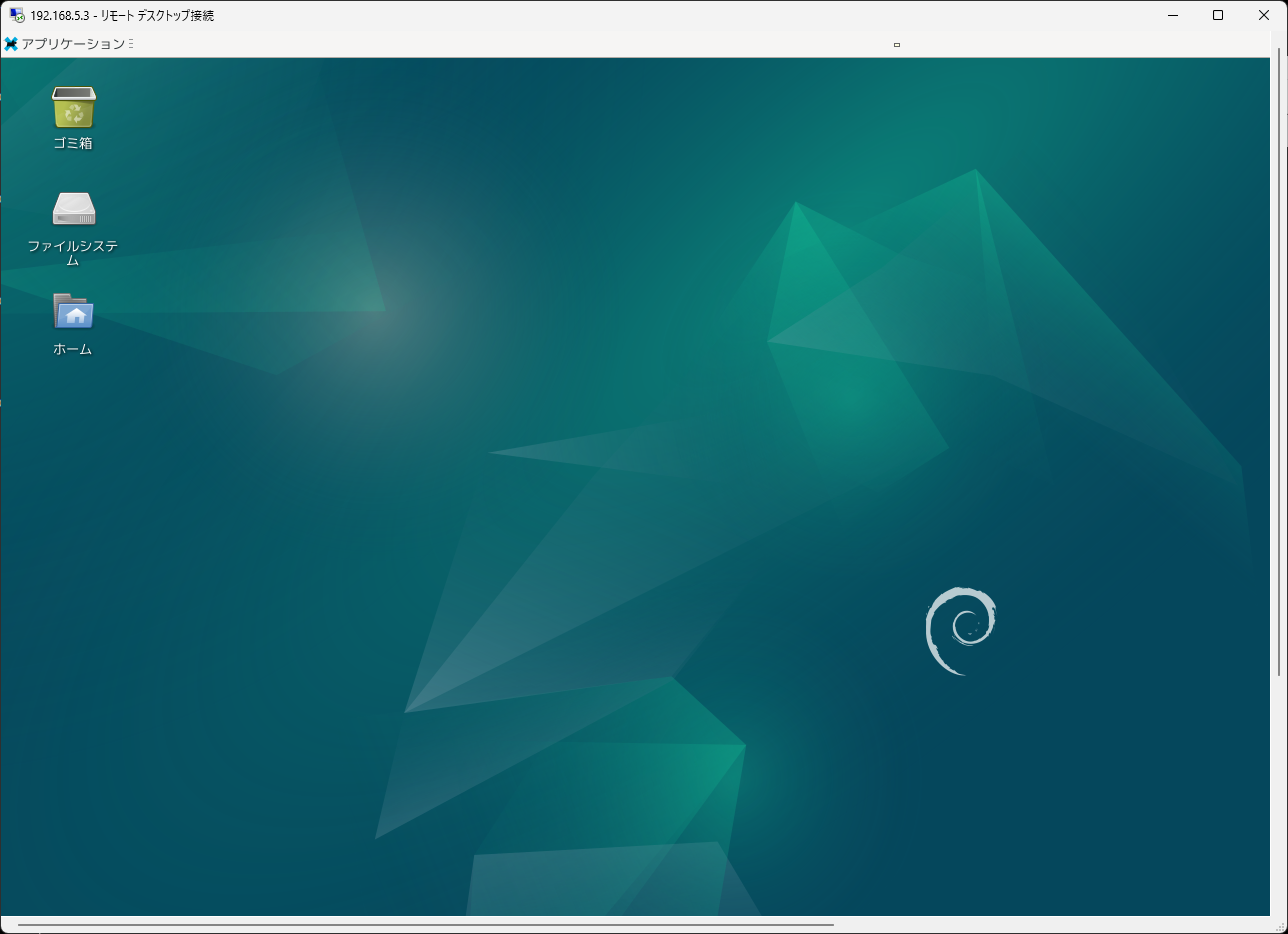

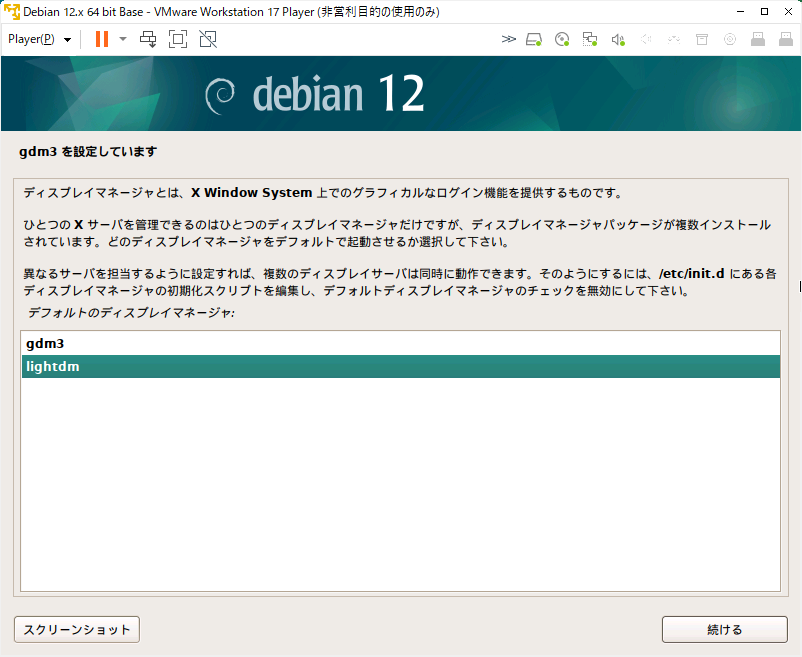

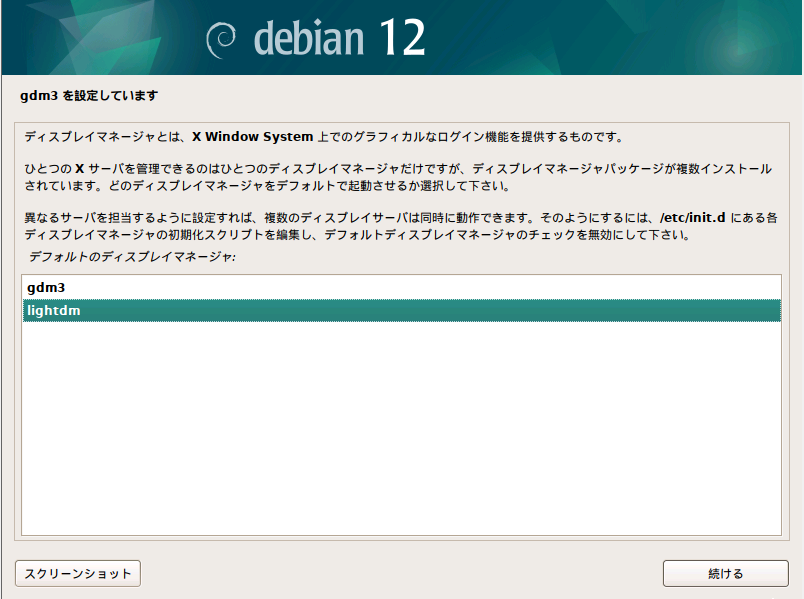

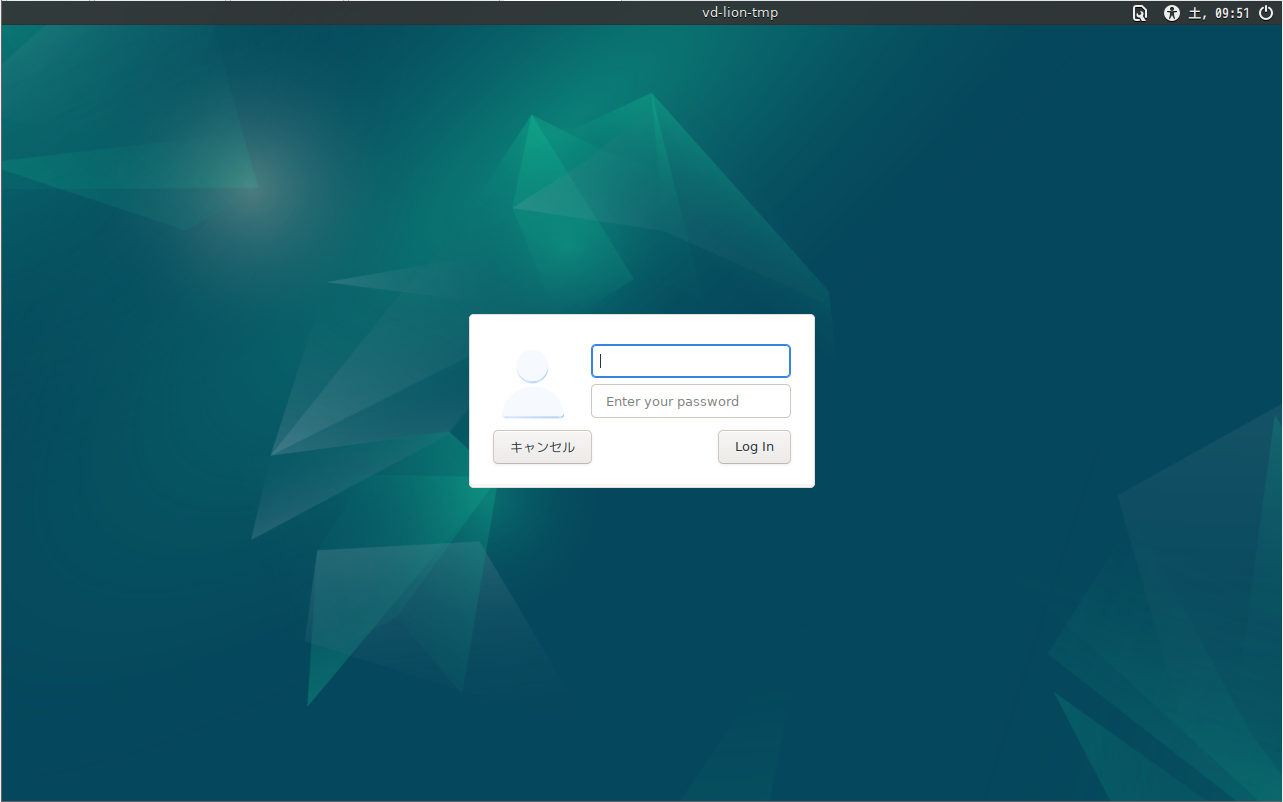

リモートデスクトップはxrdpをインストールすることで使えるようになります。

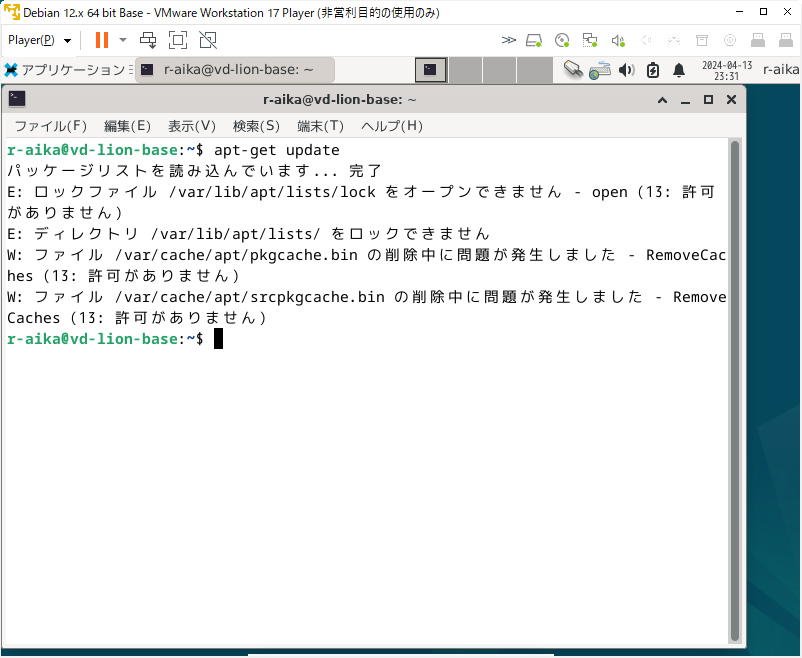

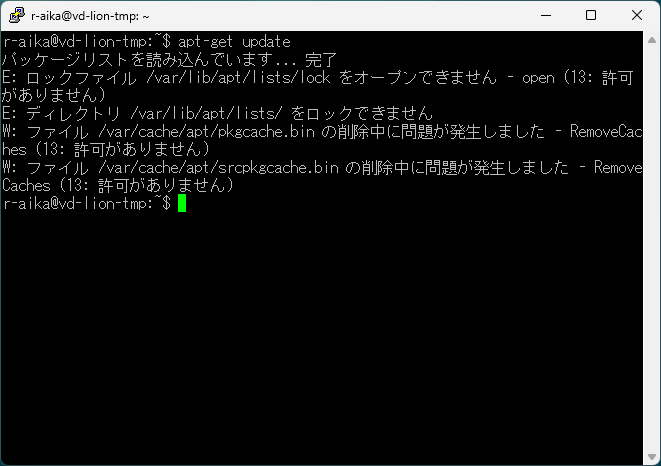

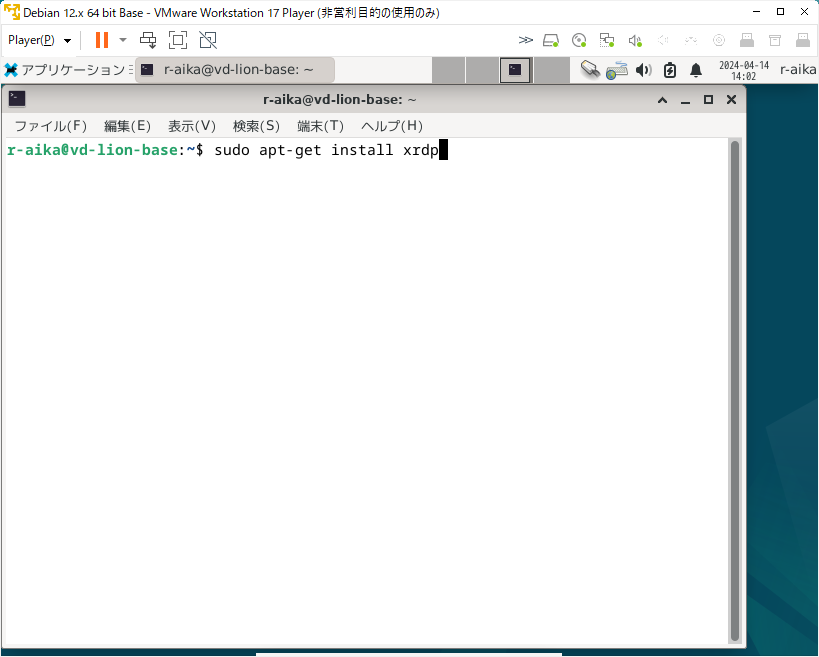

なのでインストール。sudo apt-get update

sudo apt-get install xrdp

これだけだとxrdpのサーバが起動していないので起動させます。

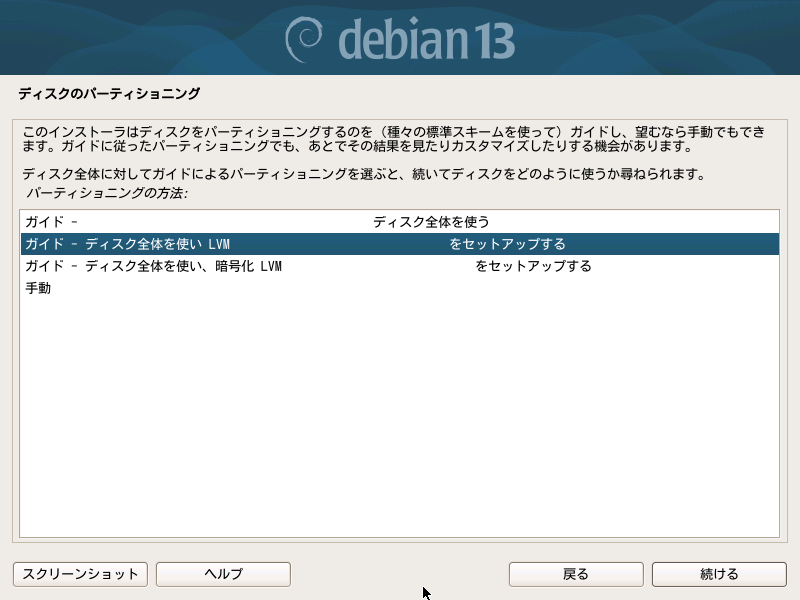

debianを再起動してもいいです。sudo systemctl enable xrdp - ディスク拡張

Linuxとか使っていてディスクがいっぱいになることが稀にあります。

テラバイトのHDDとかが当たり前の昨今では、めったにないかもしれませんが、いっぱいになってしまうと、ものすごく切ないです。必死になって不要なファイルを削除しても焼け石に水だったり。

「ディスク容量を増やすことが出来たら」と、本気で思う瞬間ですね。

そんなわけで、インストールとは直接関係ないんですが、ディスク容量を増やしてみようと思います。

いろんなシナリオが考えられるんですが、今回はわかりやすくHDDを追加する場合です。

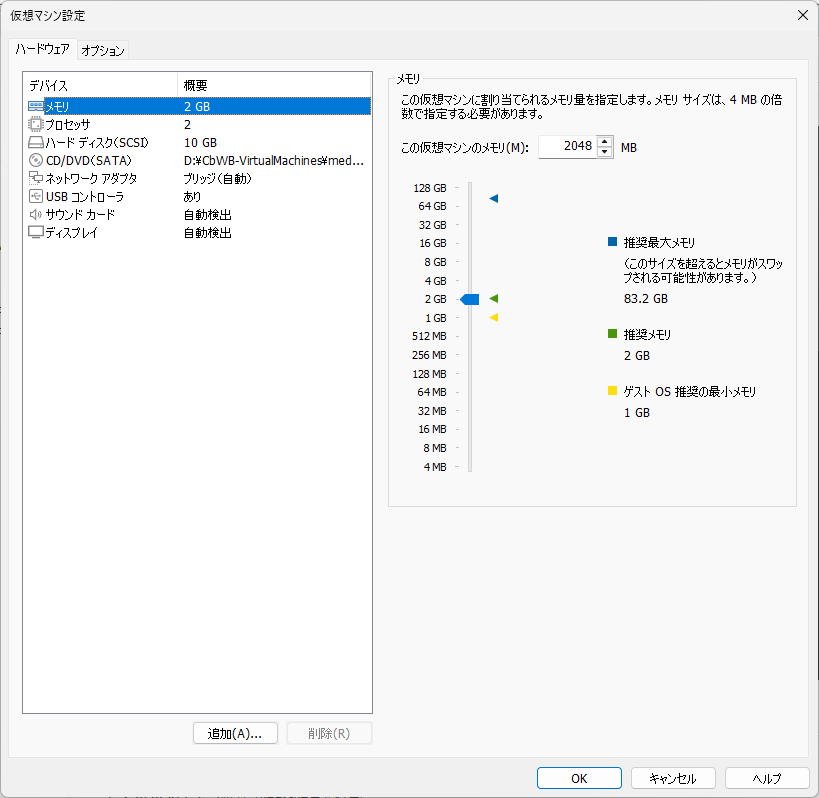

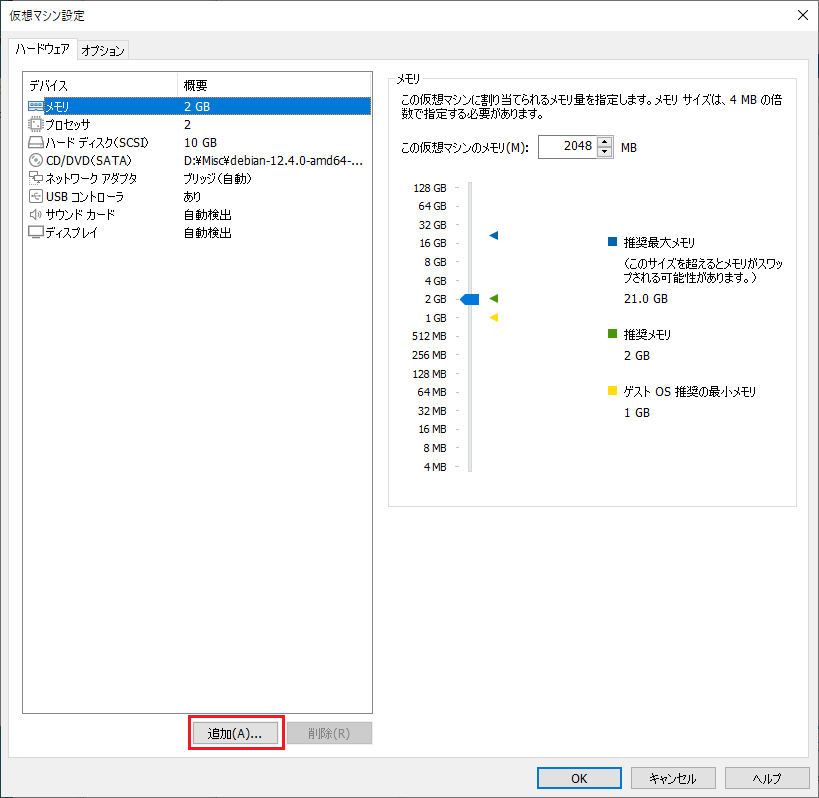

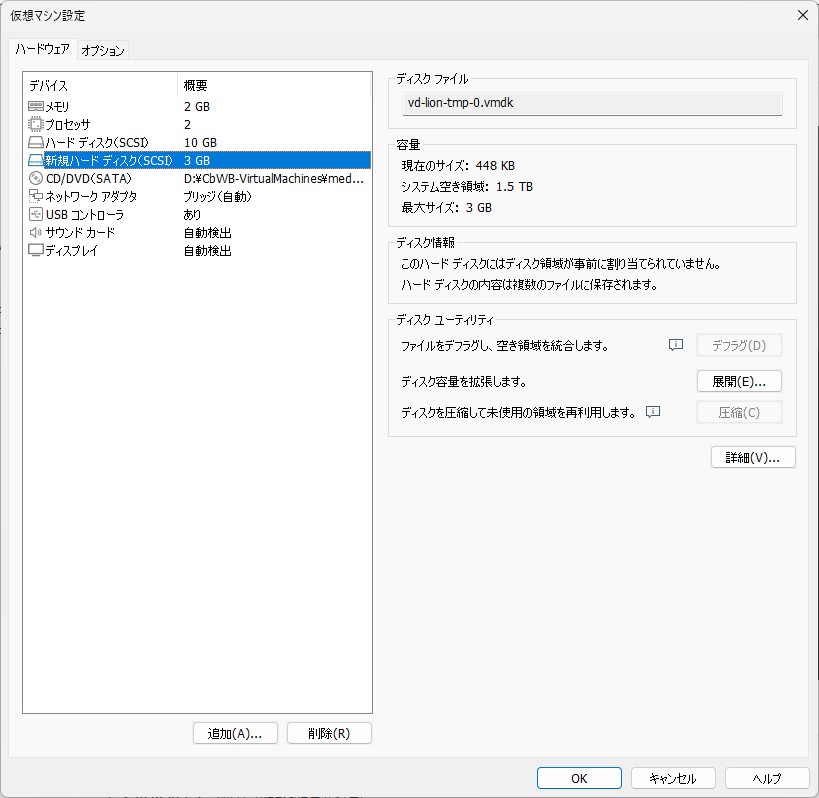

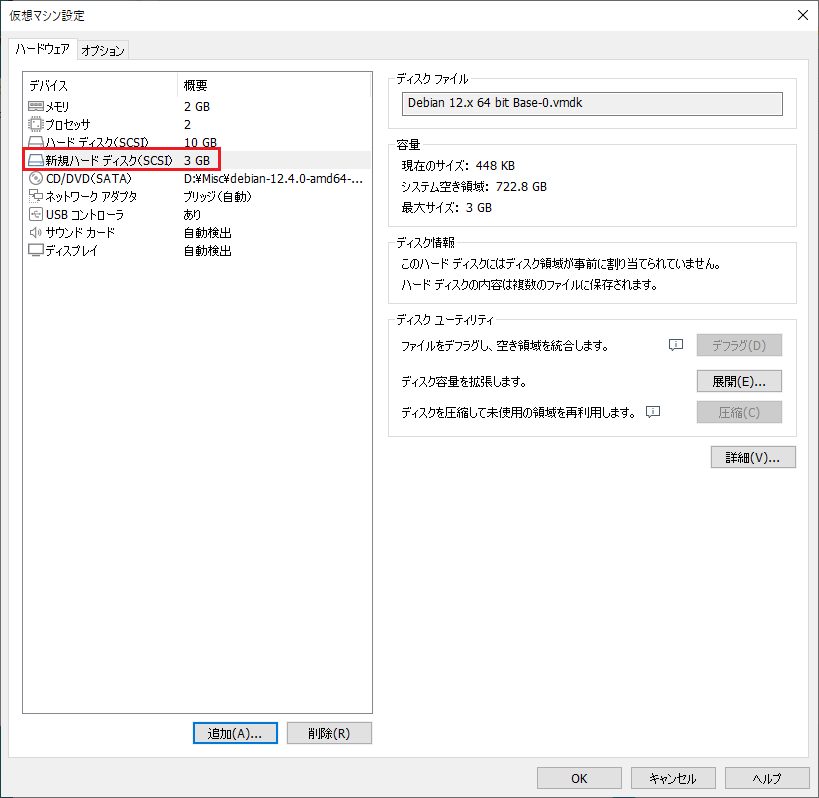

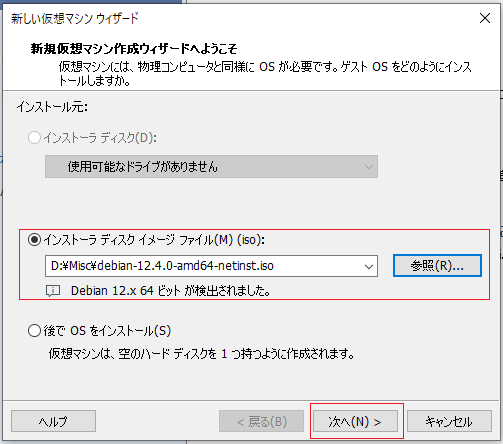

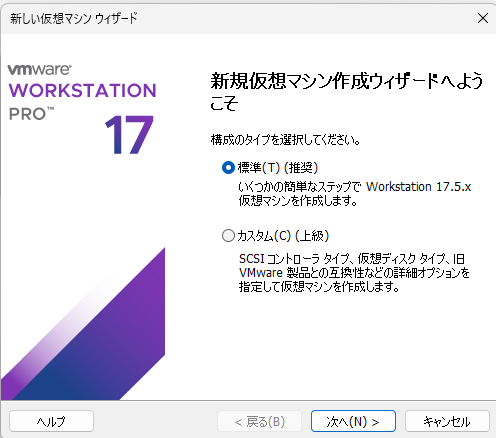

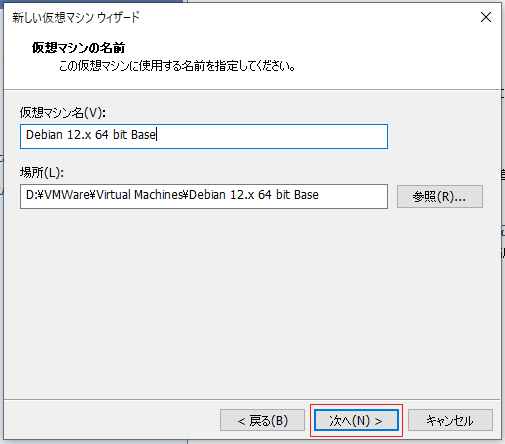

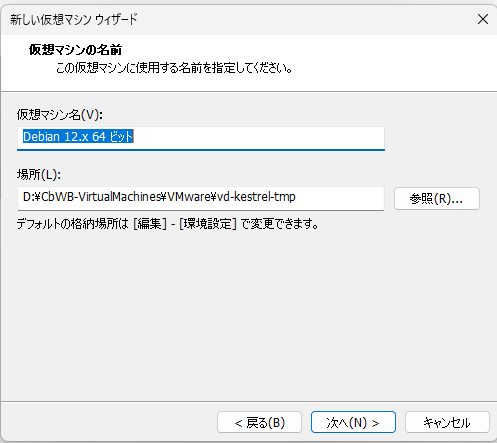

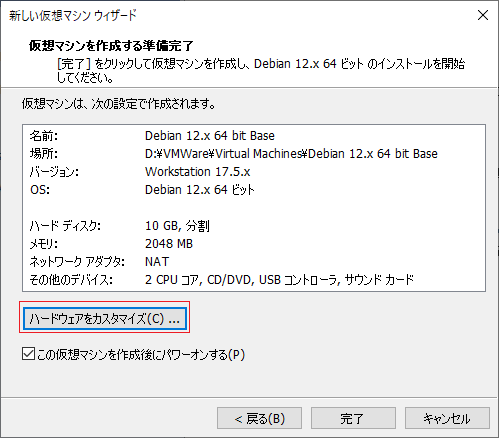

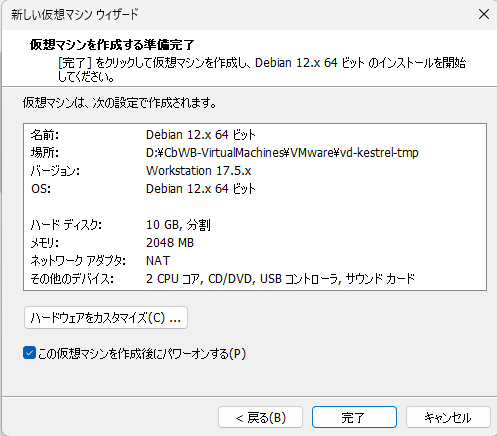

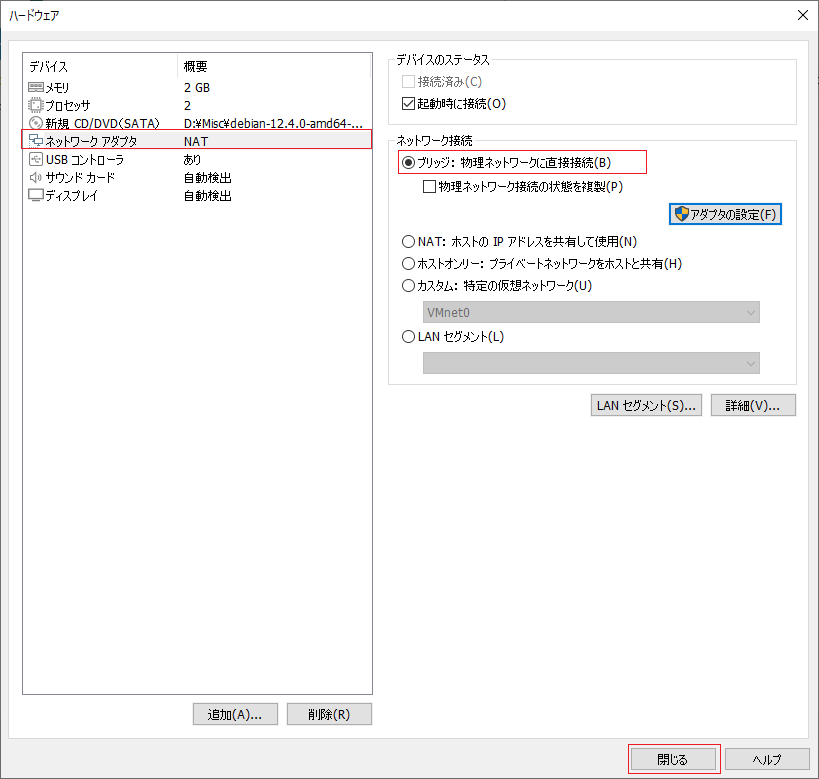

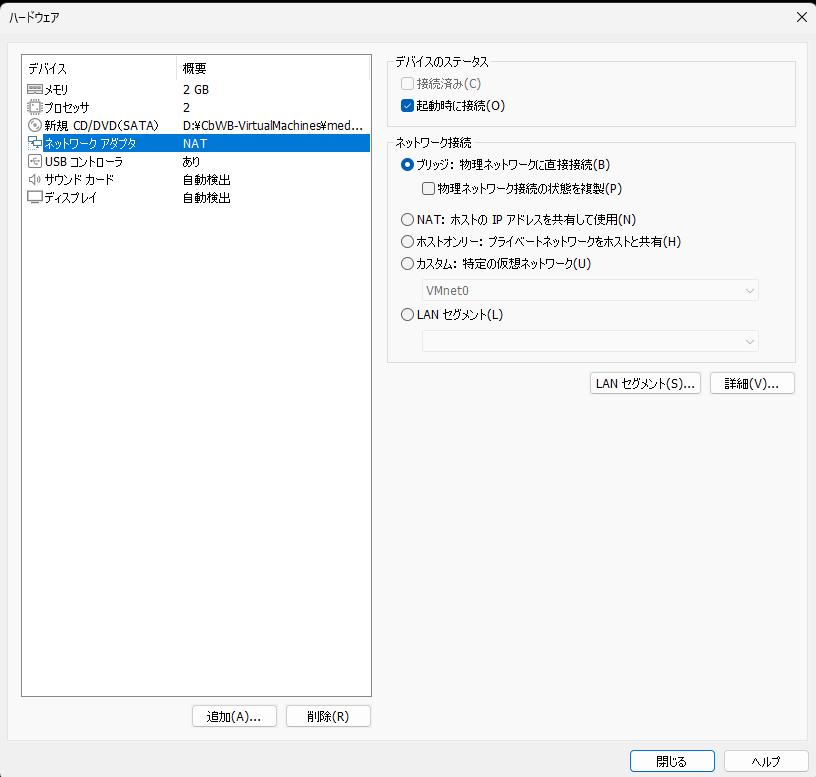

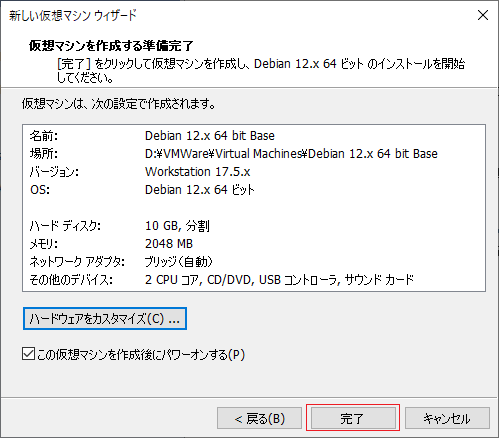

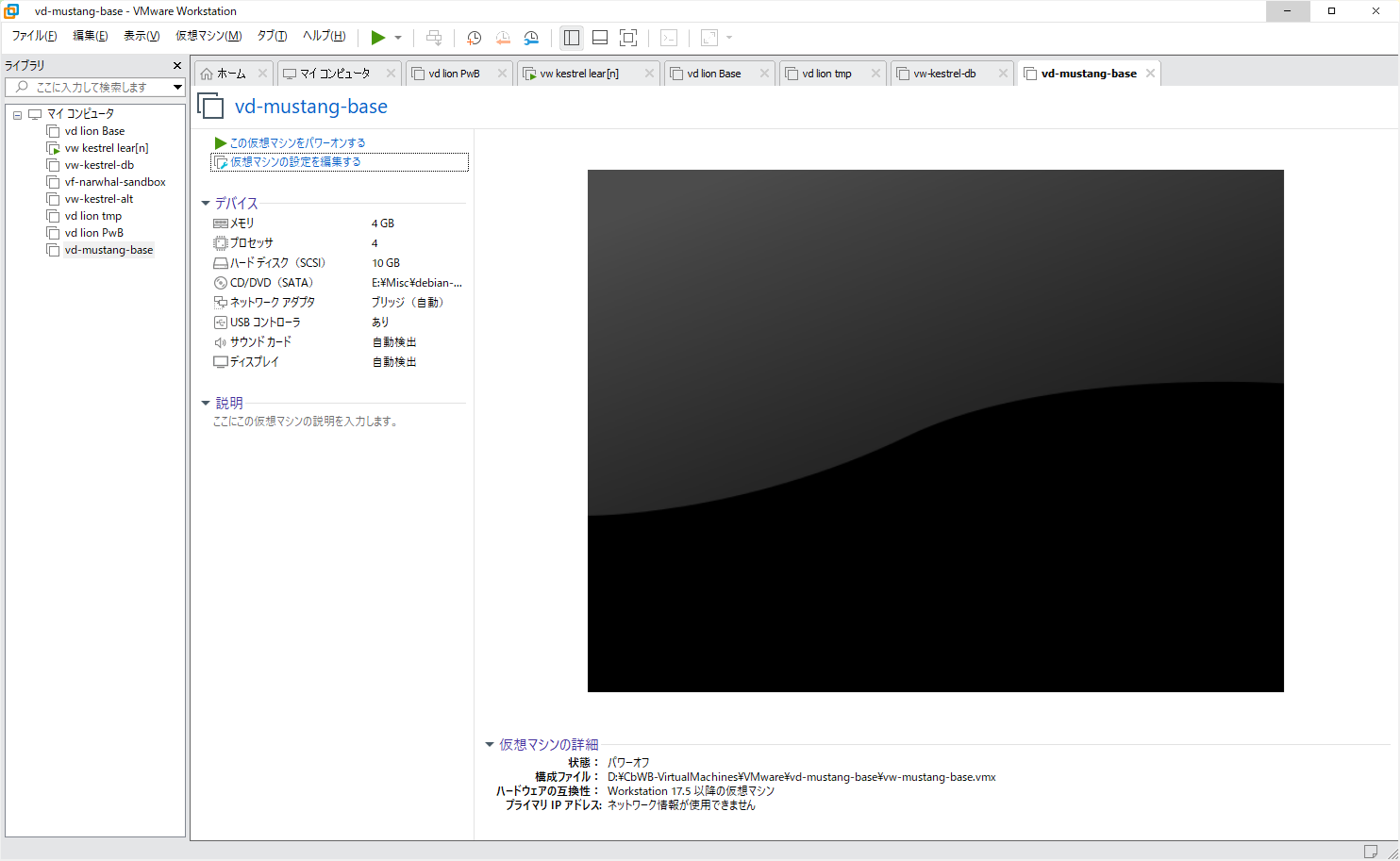

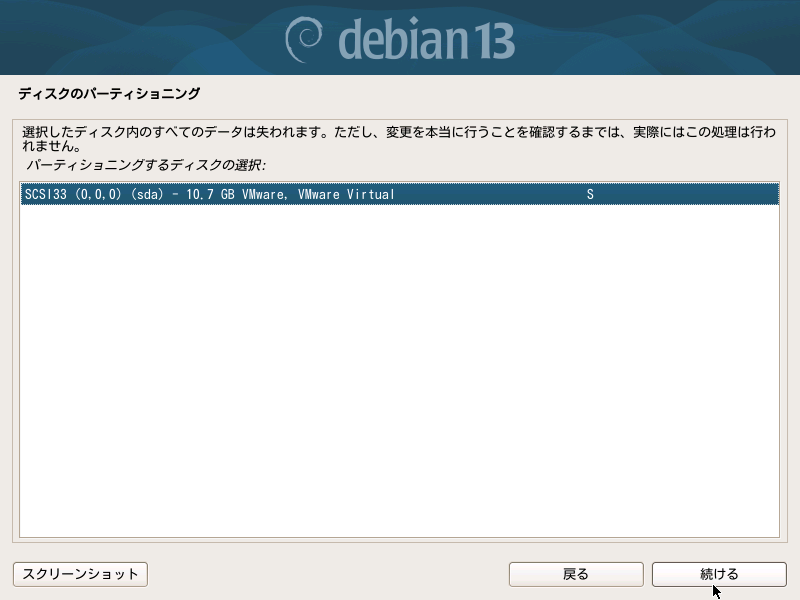

VMware Workstationの管理画面から『仮想マシンの設定の編集』に入ります。

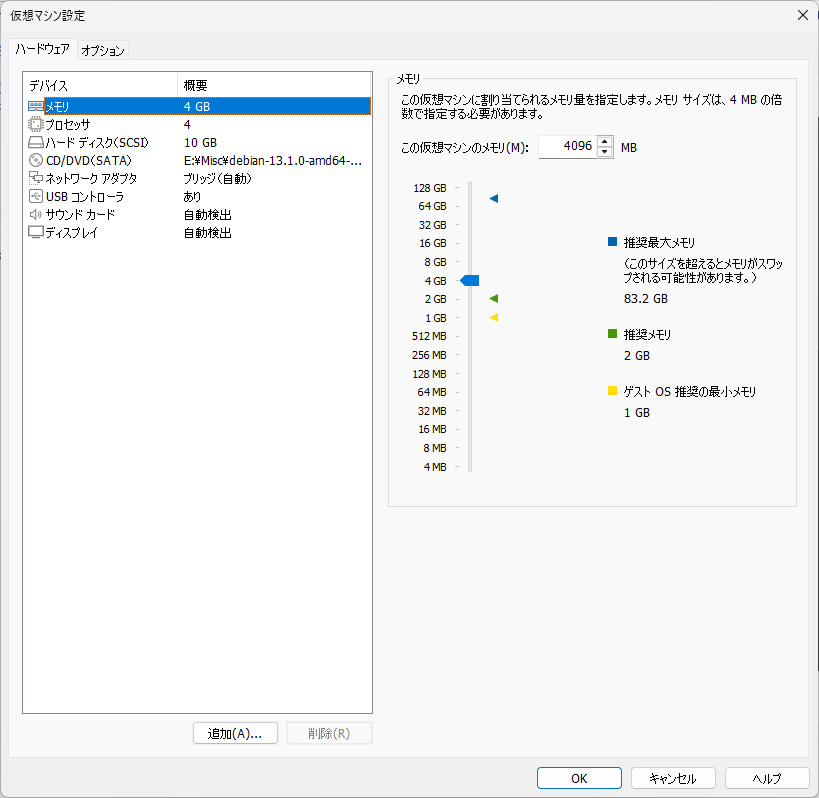

『追加』ボタンを押下します。

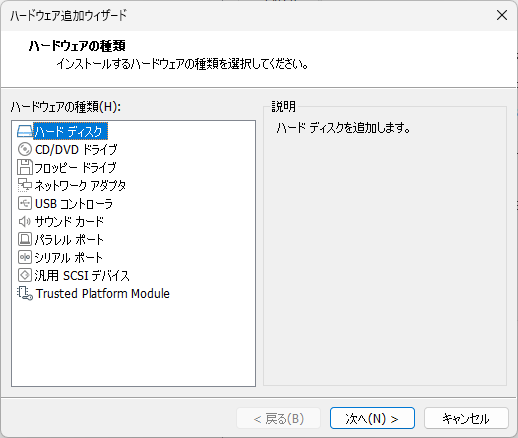

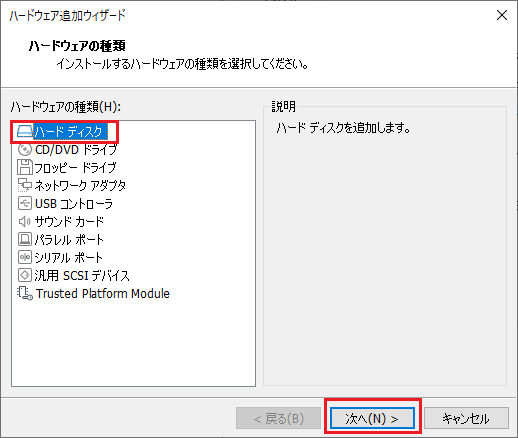

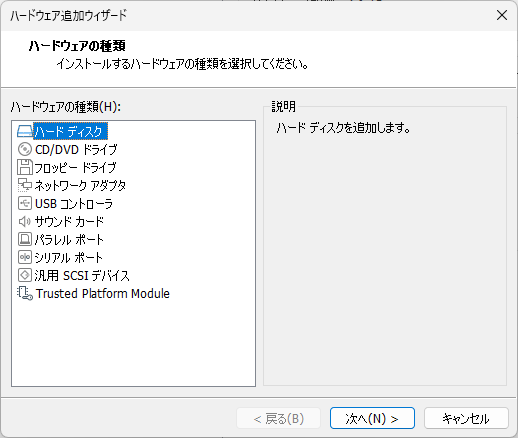

『ハードディスク』を選択して『次へ』を押下。

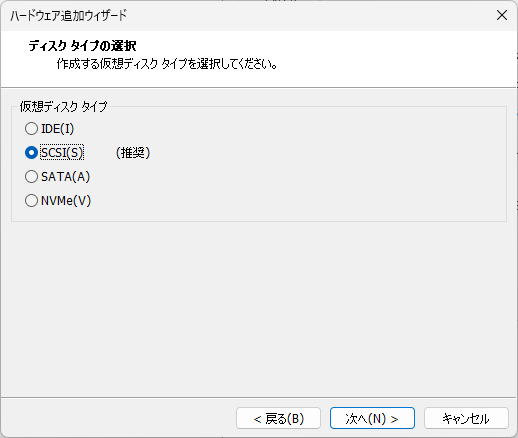

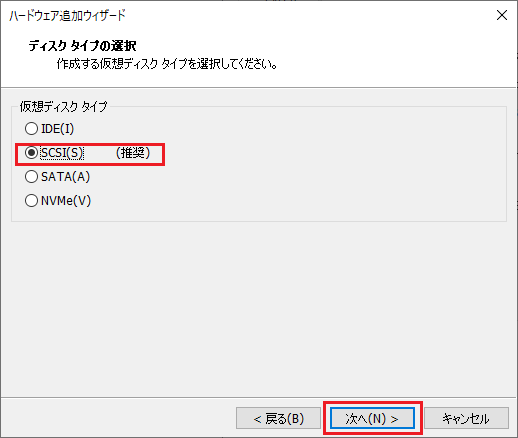

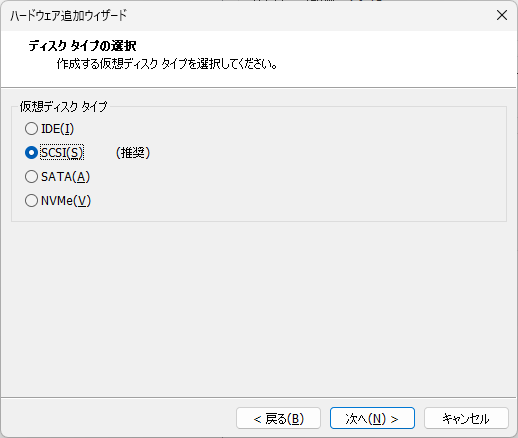

『SCSI』を選択して『次へ』を押下。

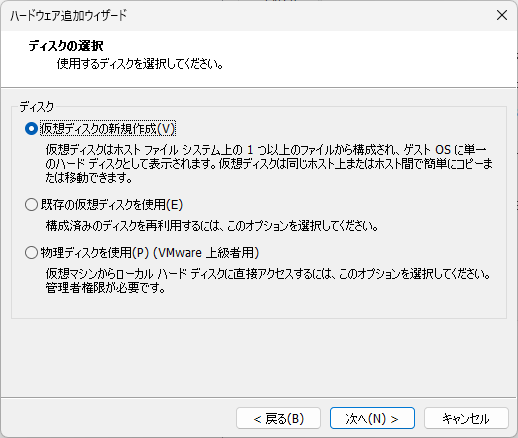

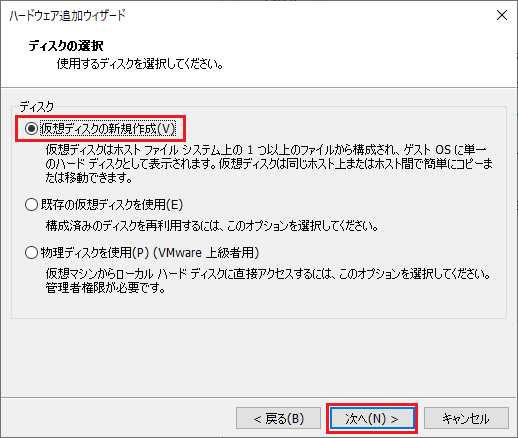

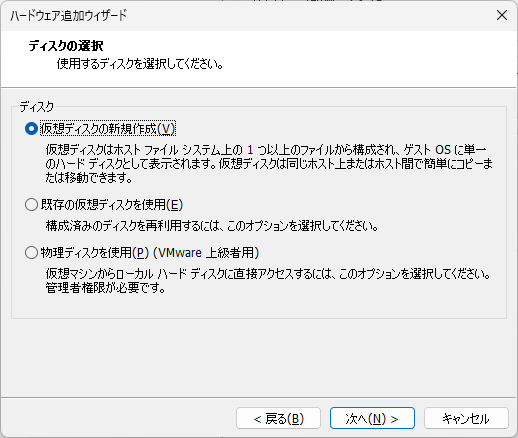

『仮想ディスクの新規作成』を選択して『次へ』を押下。

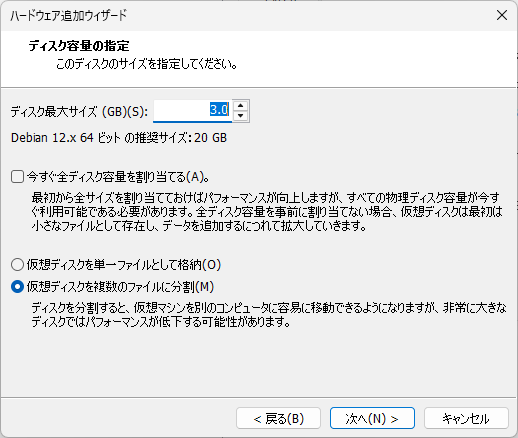

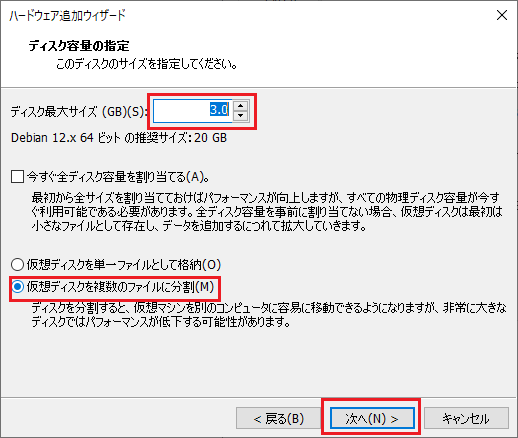

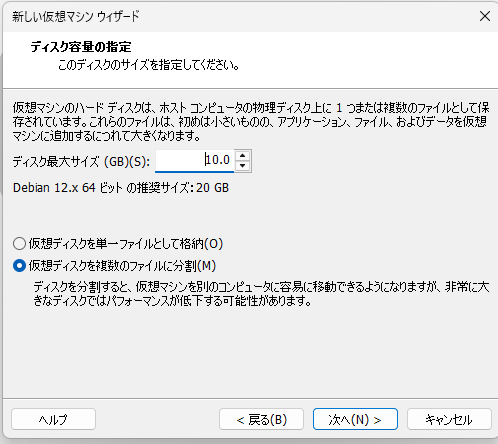

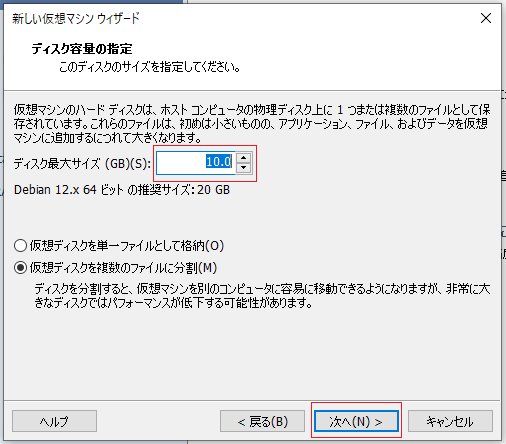

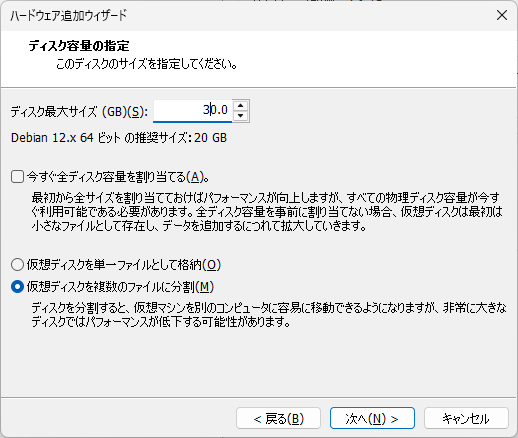

『ディスク最大サイズ』を設定して『次へ』を押下。

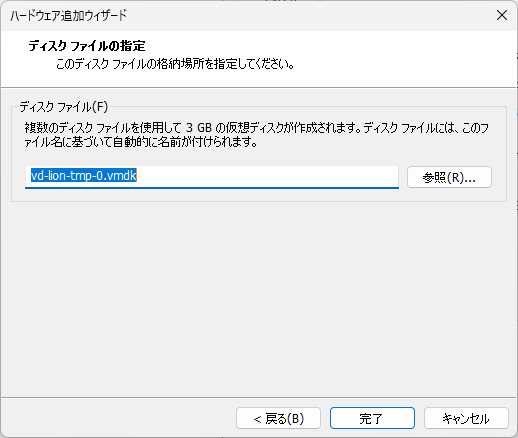

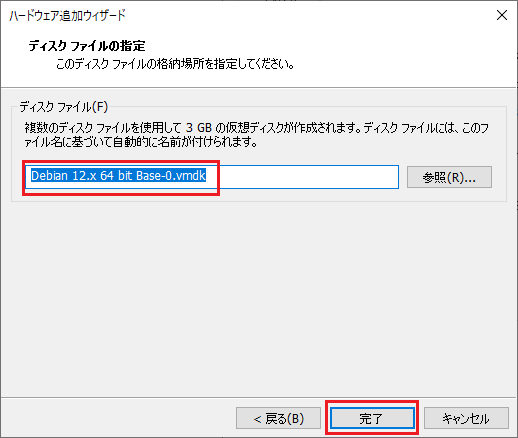

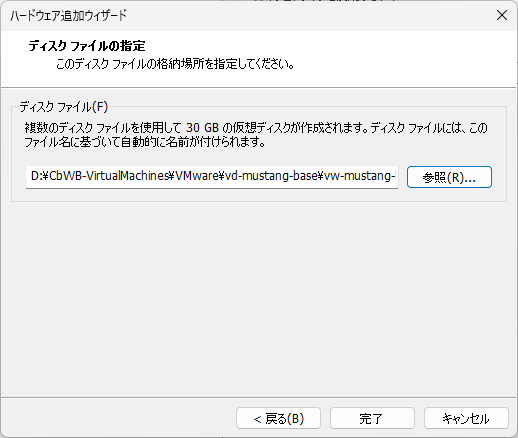

ファイル名を確認して『完了』を押下。

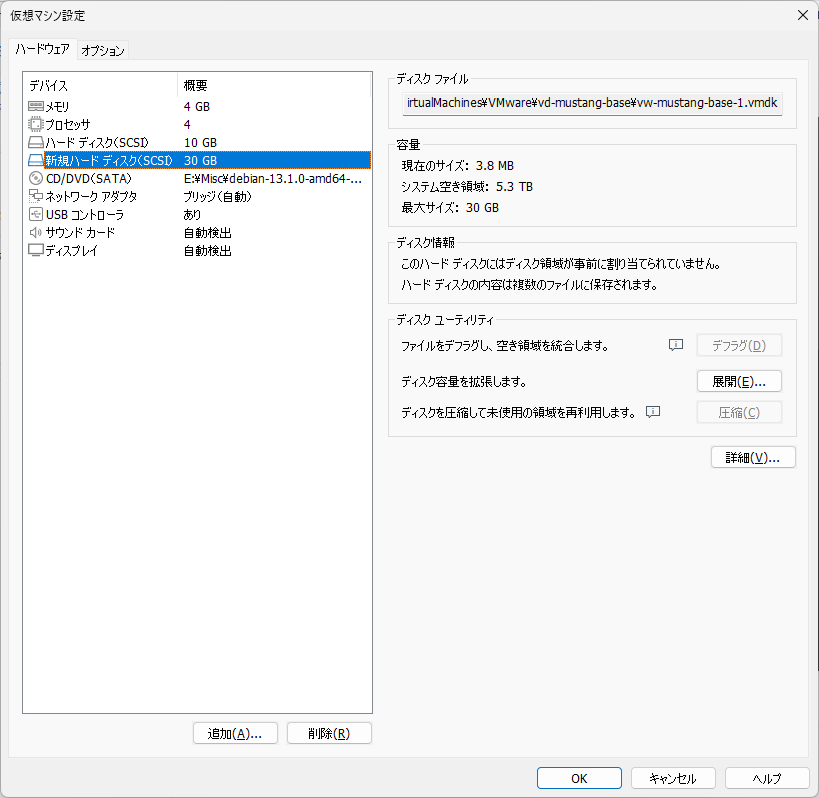

30GBのHDDが1台増設された形になります。

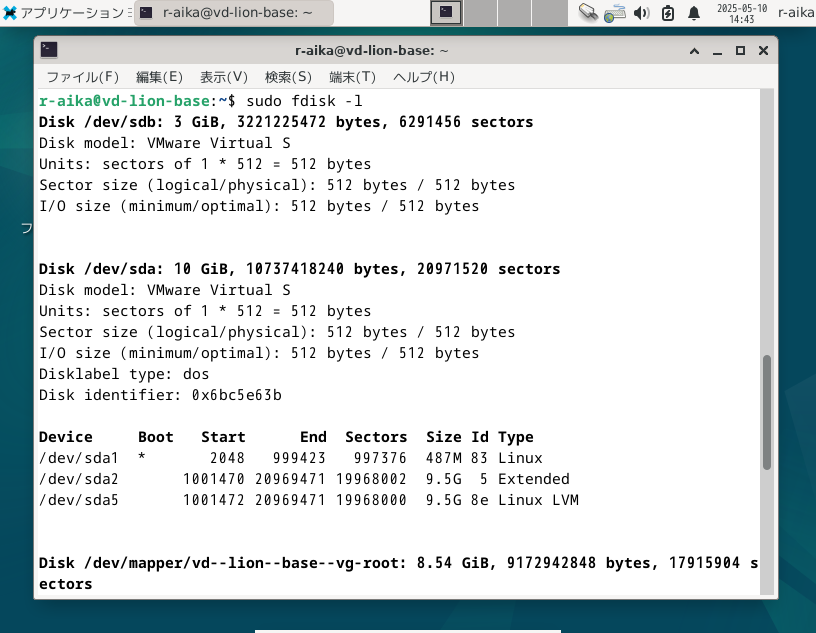

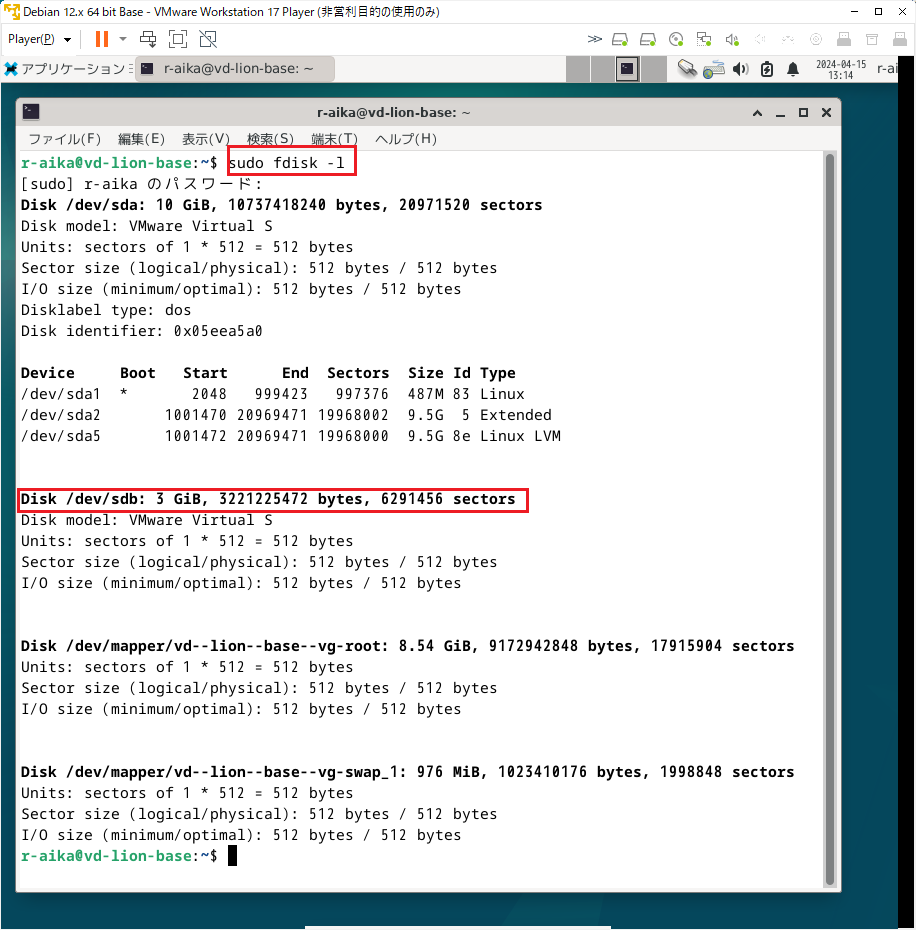

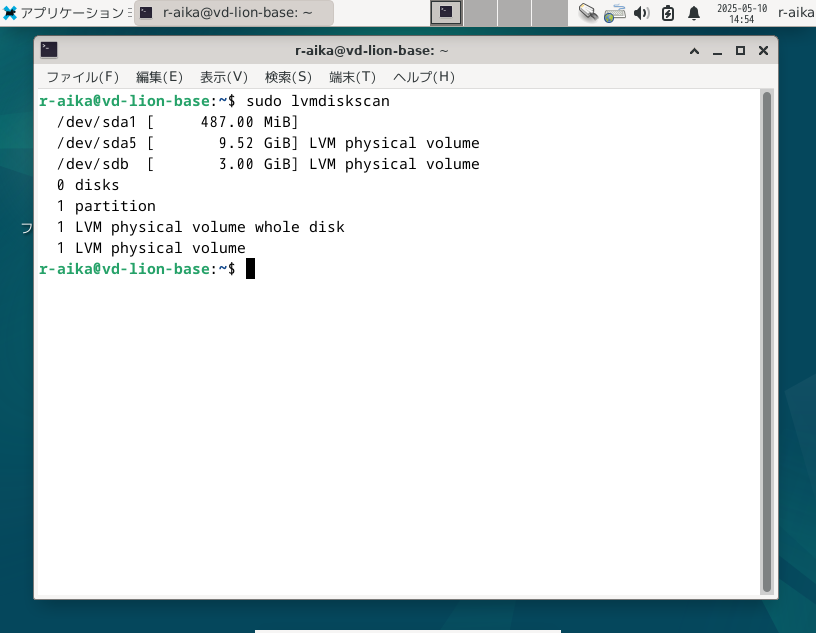

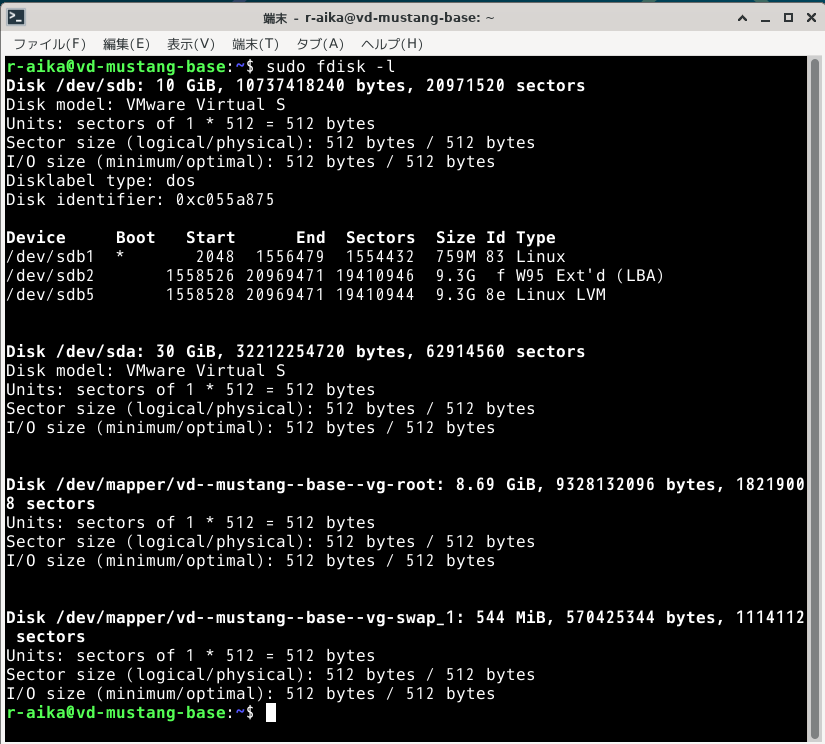

仮想マシンを立ち上げてターミナルで確認します。

もともと存在した10GB(/dev/sdb)の他に30GB(/dev/sda)のディスクがマウントされずに存在することがわかります。

ここから先、詳しくはそれぞれ別途ググってください。

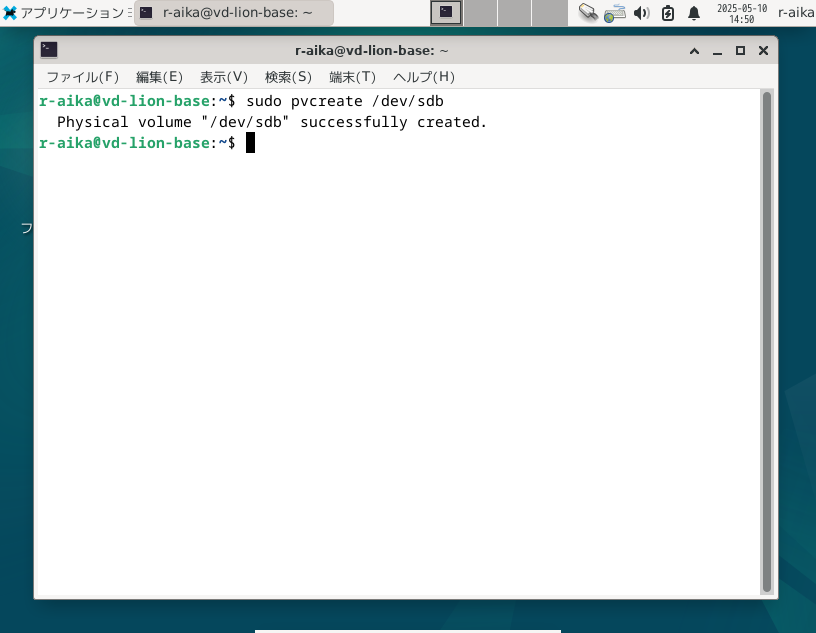

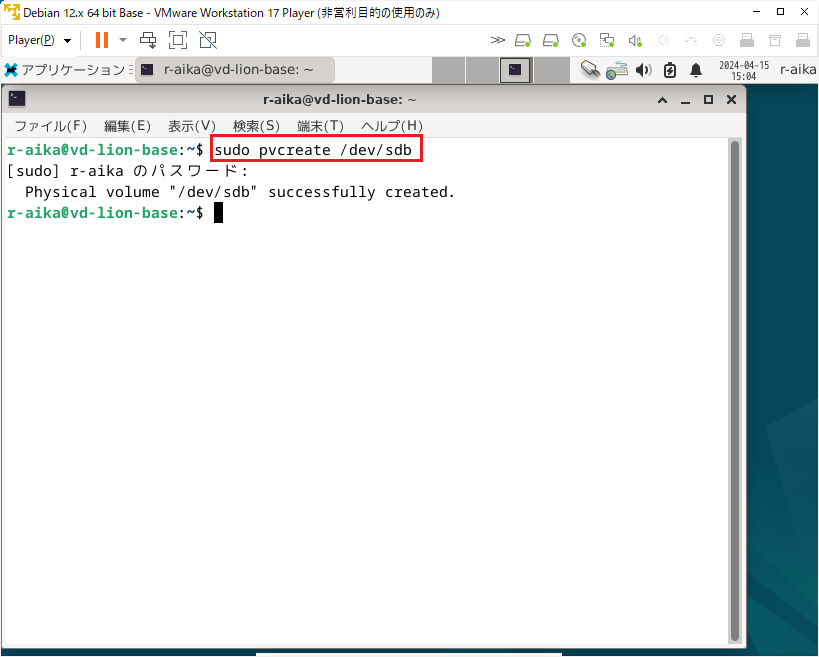

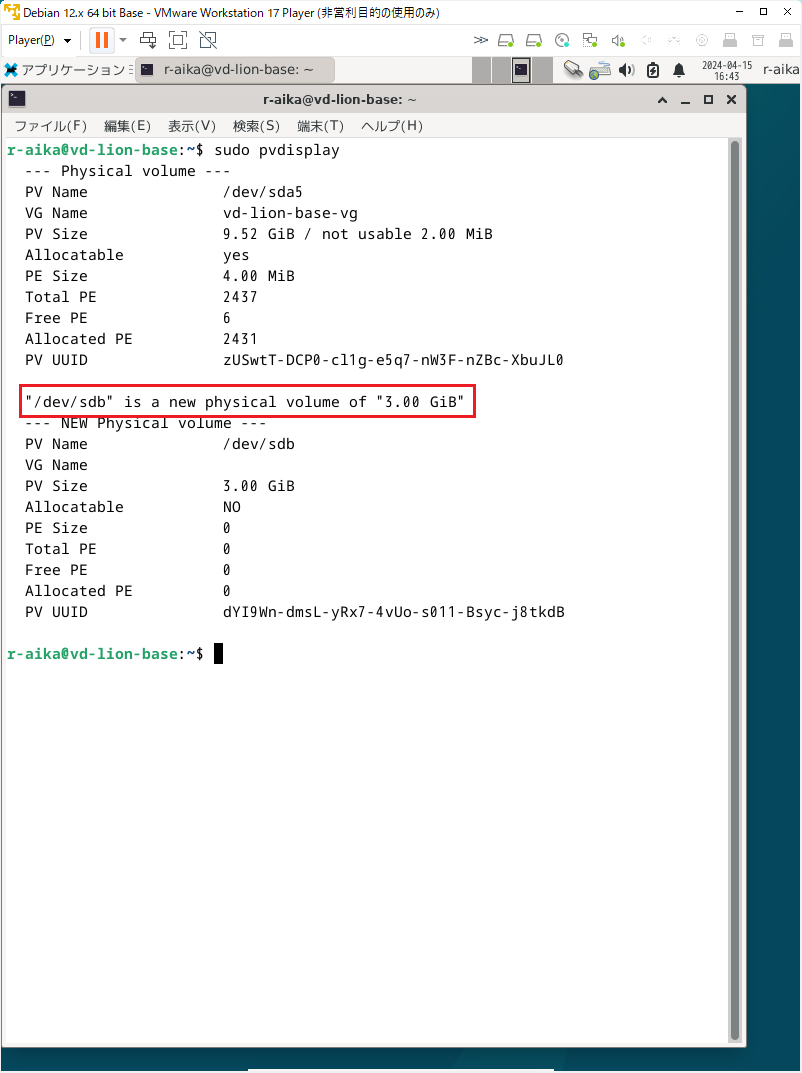

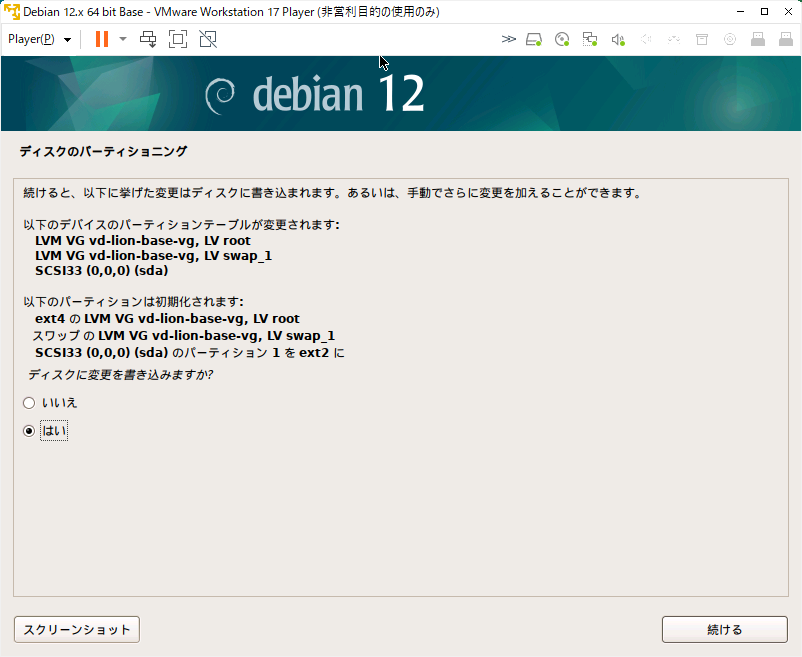

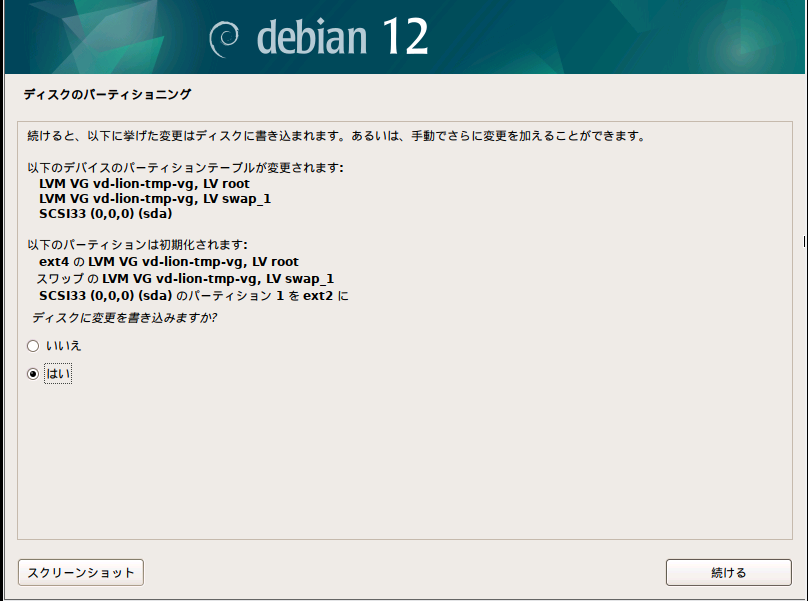

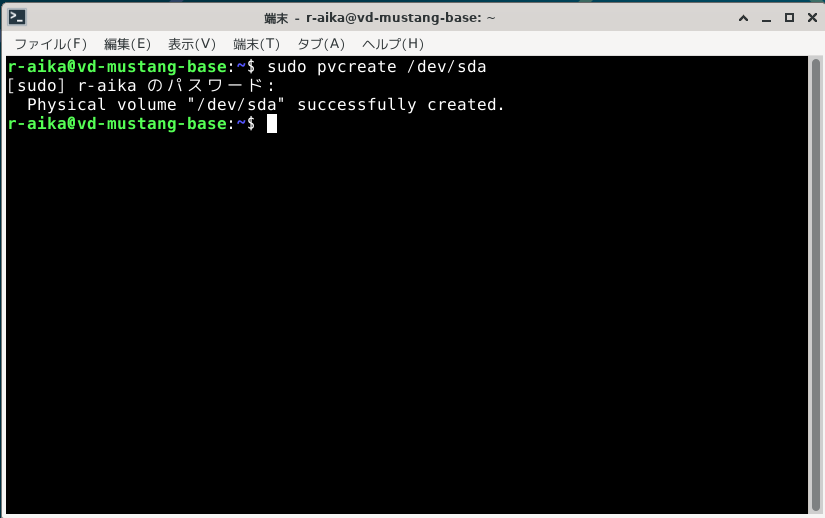

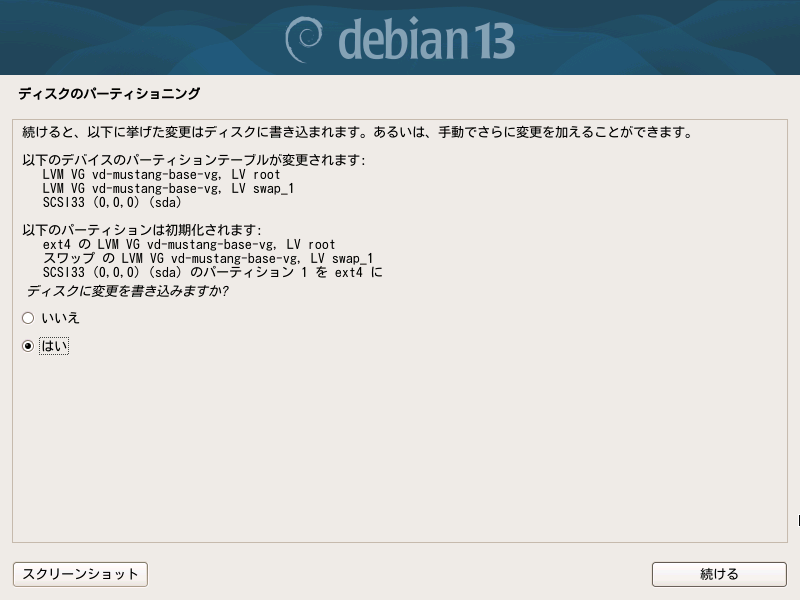

追加した/dev/sdaを全て使って物理ボリューム(Physical Volume)を作成します。

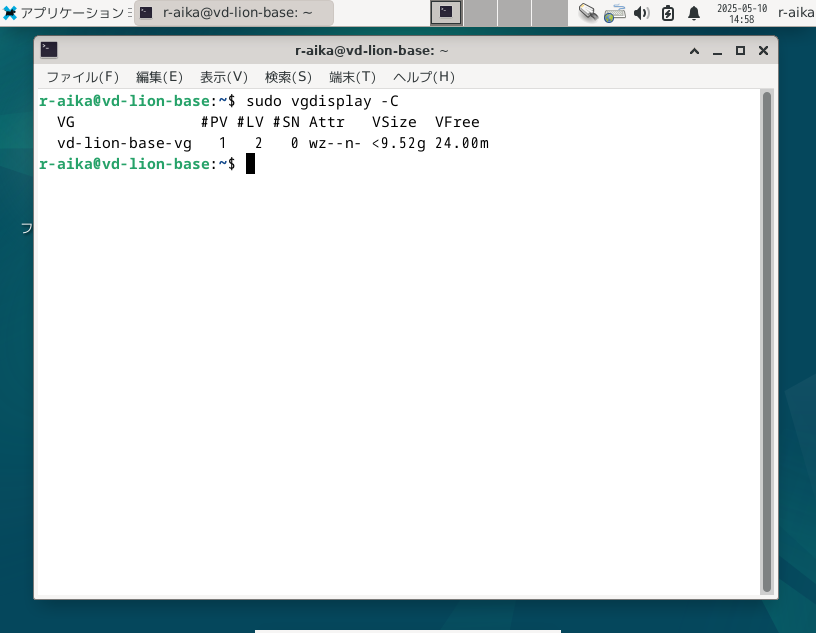

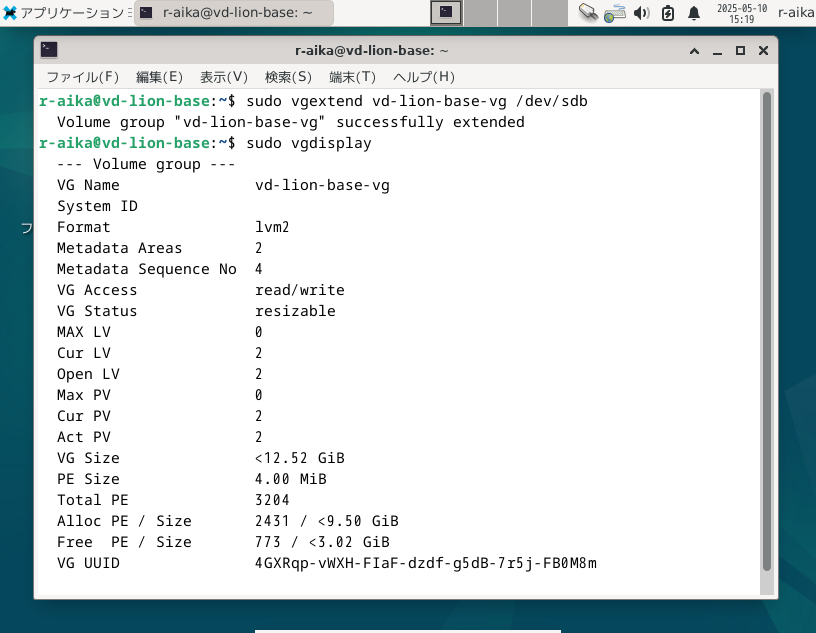

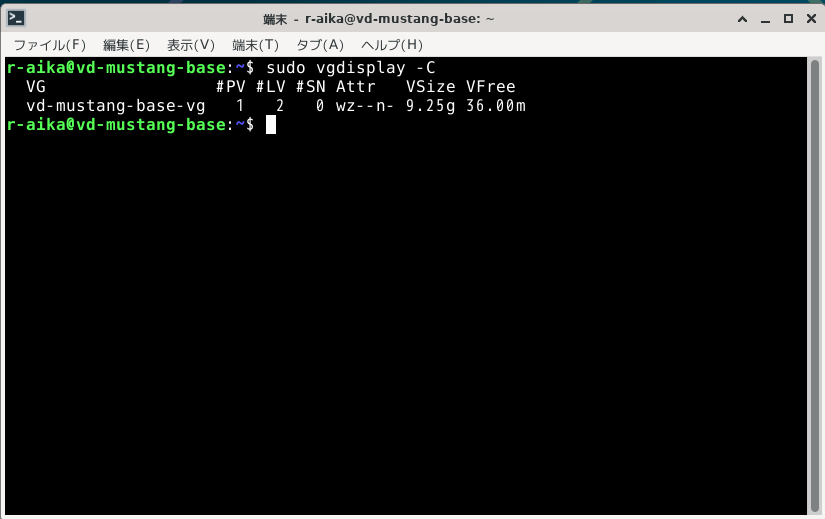

現在のボリュームグループ(volume group)の状況を確認します。

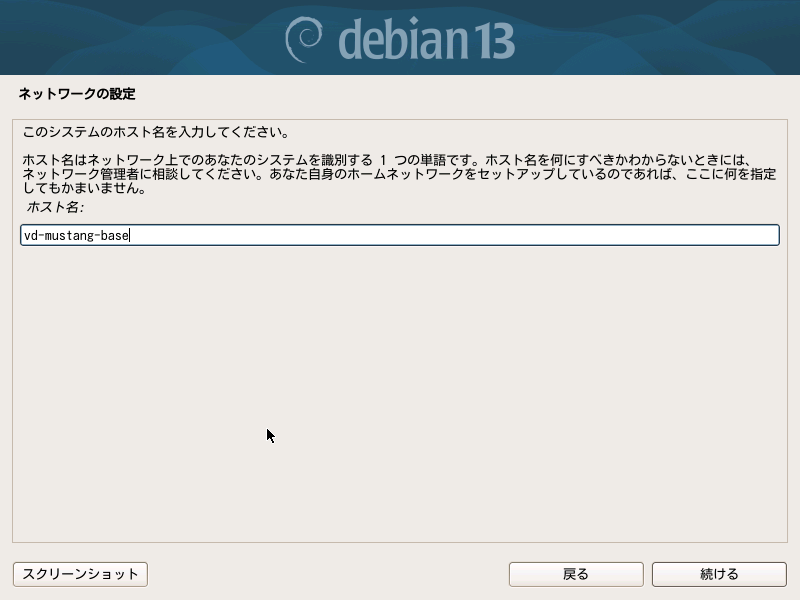

ボリュームグループ名は『vd-mustang-base-vg』らしいです。

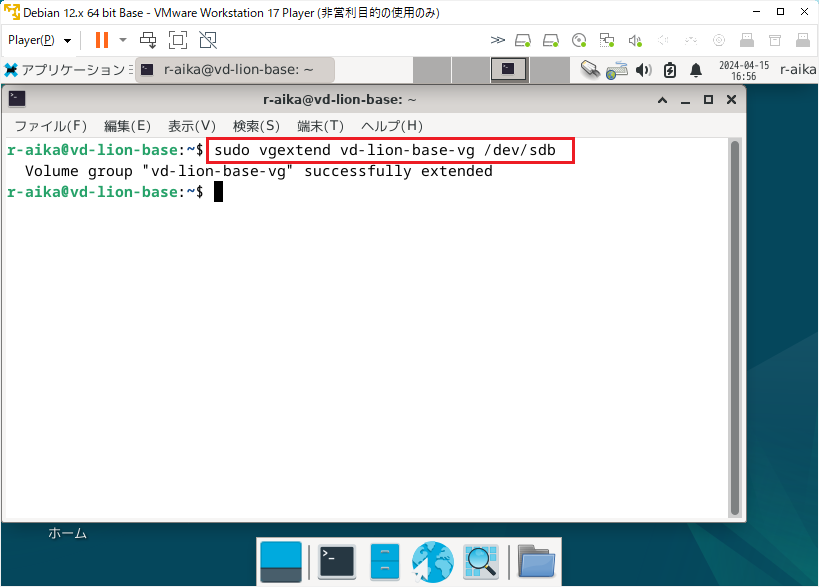

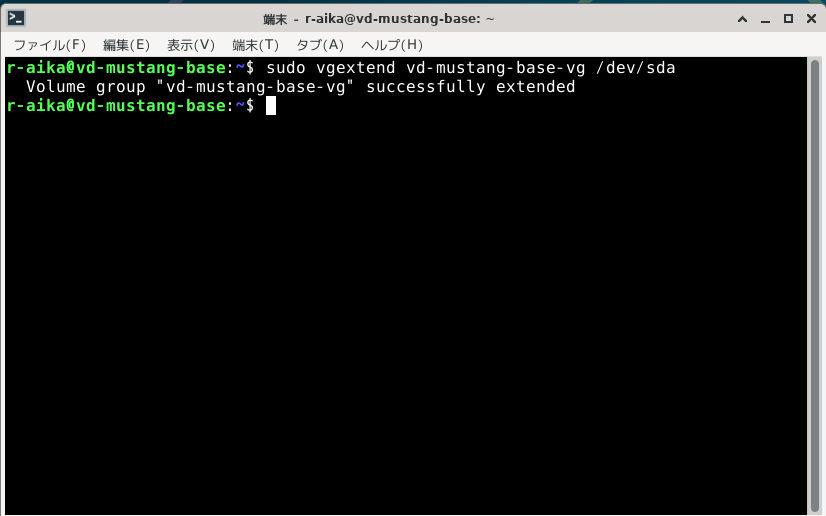

作成した物理ボリュームの/dev/sdaをrootボリュームのボリュームグループ(Volume Group)に追加します。これで/dev/sdaの領域が論理ボリュームから使えるようになるはずです。

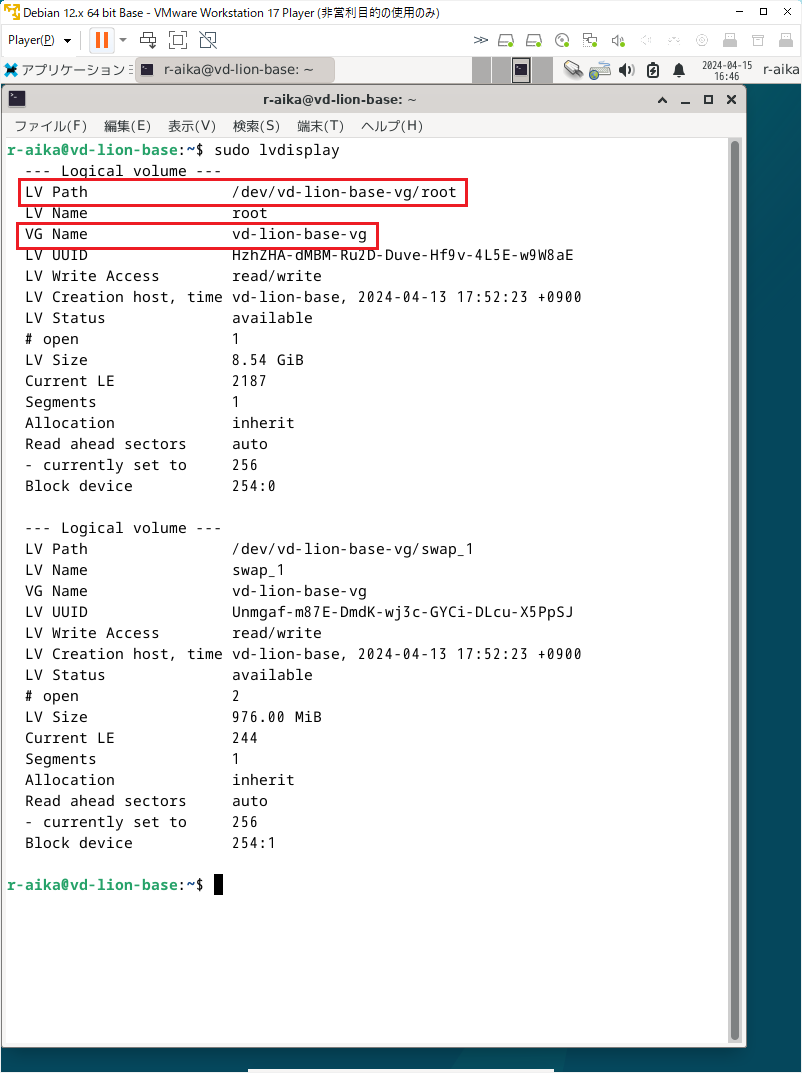

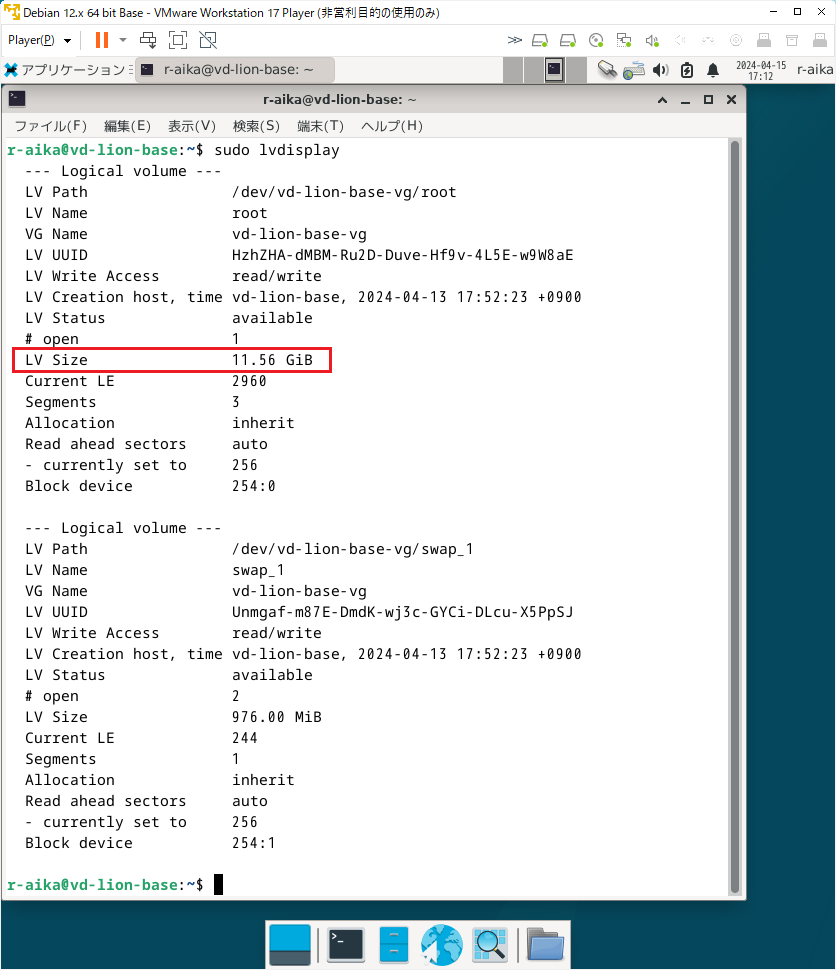

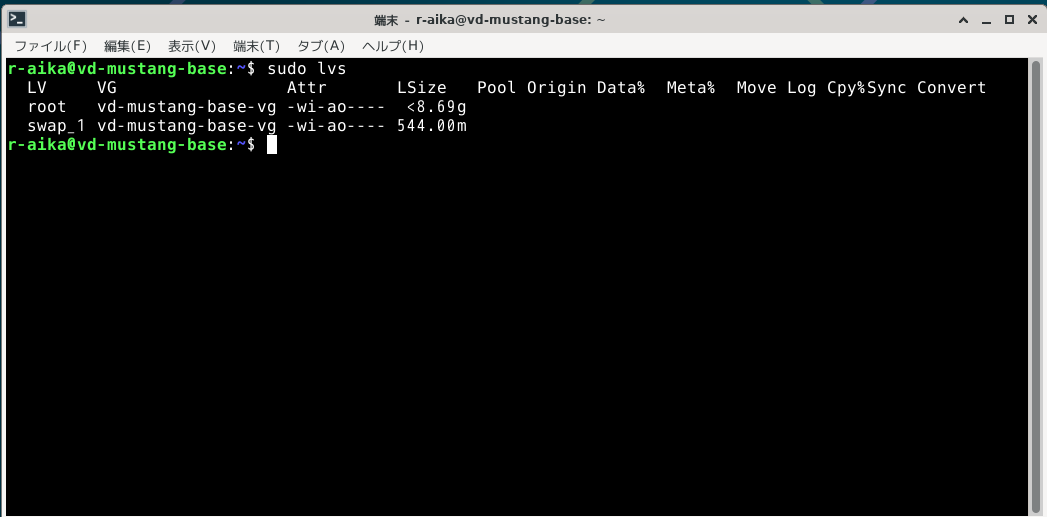

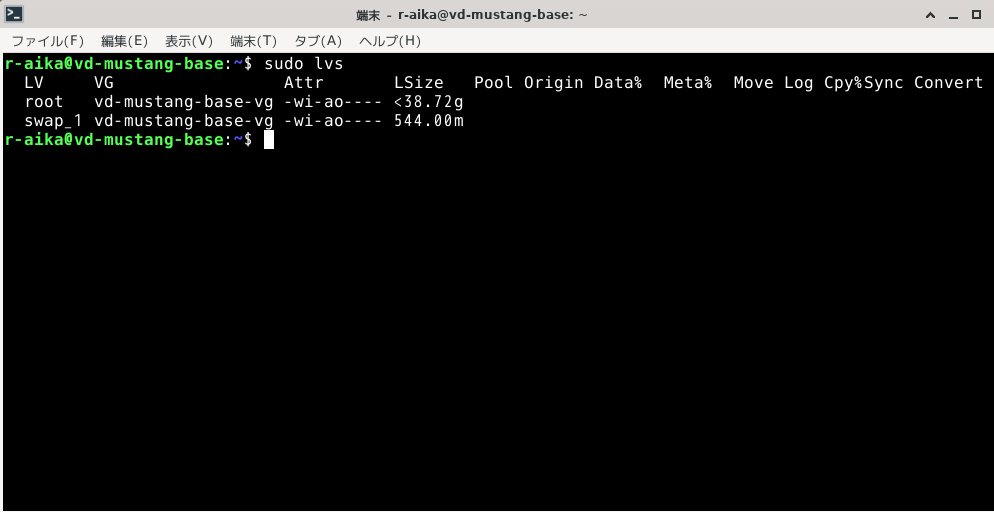

論理ボリュームを見てみるとボリュームグループ内にrootとswap_1があるらしいです。容量を増やしたいのは当然rootですね。

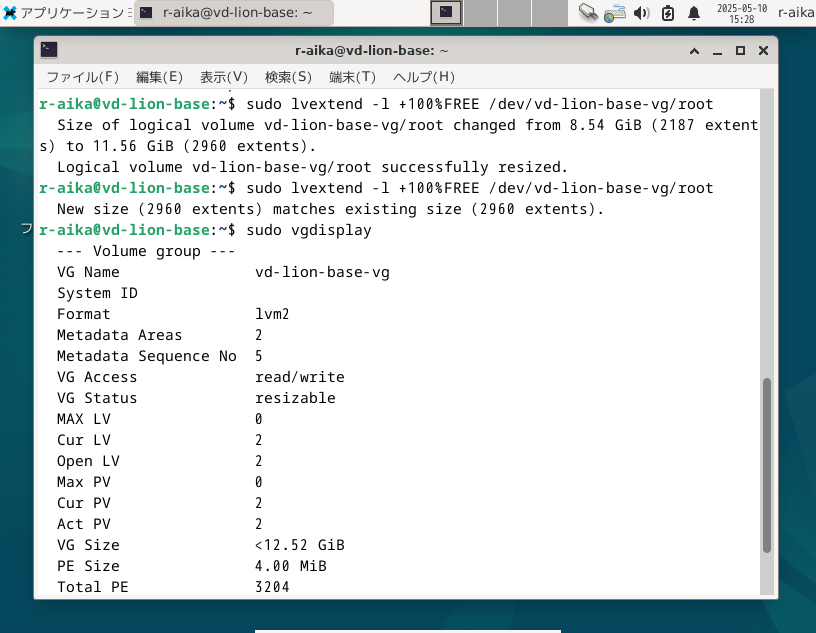

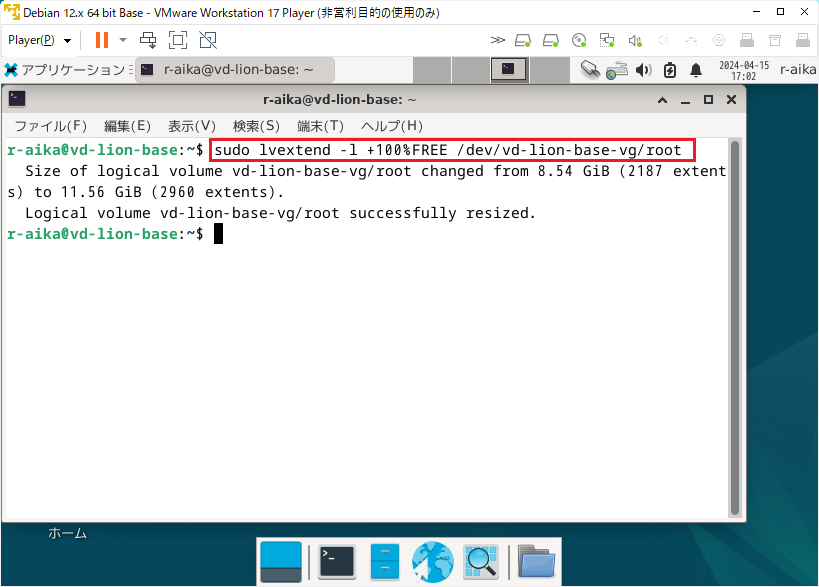

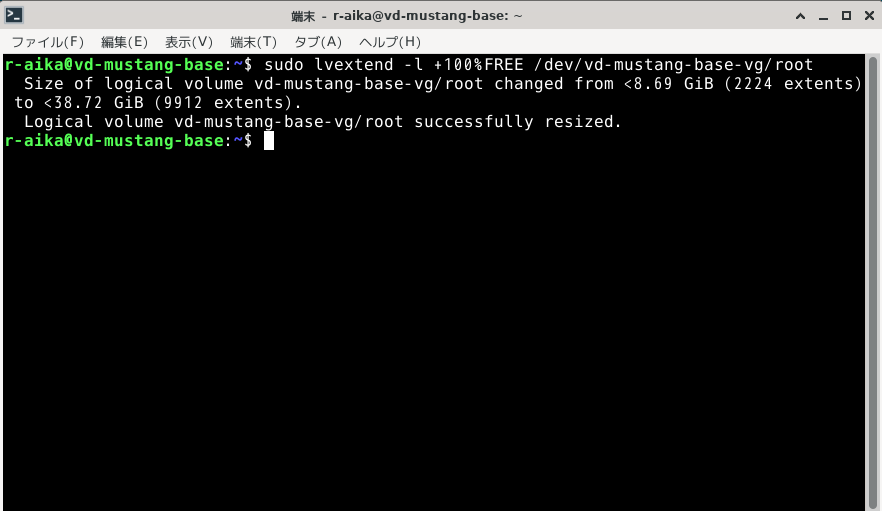

rootを追加した容量いっぱい使うように拡張します。

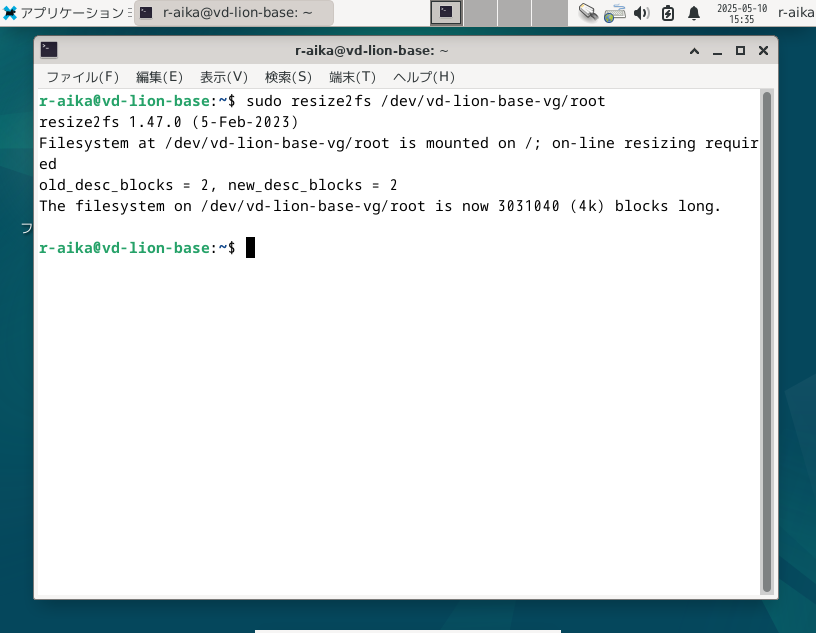

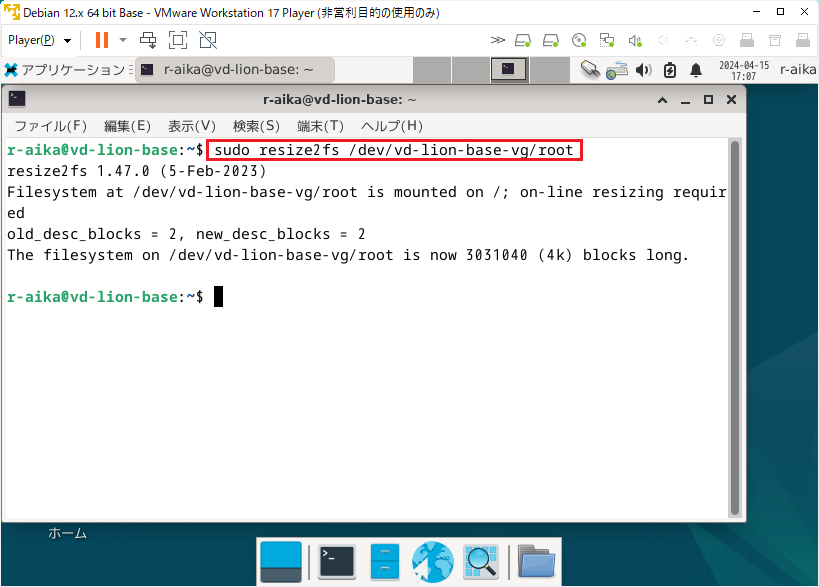

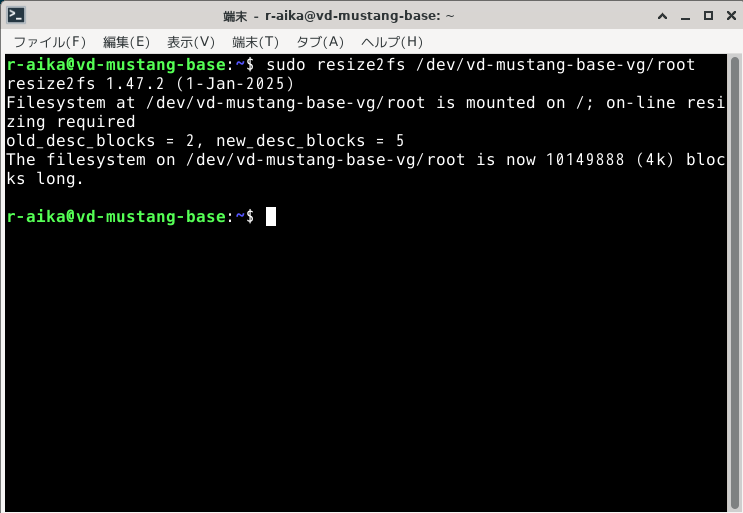

ディスクの容量は増えましたが、ファイルシステムは変わってません。なので最後にファイルシステムをディスクいっぱい使うように拡張します。

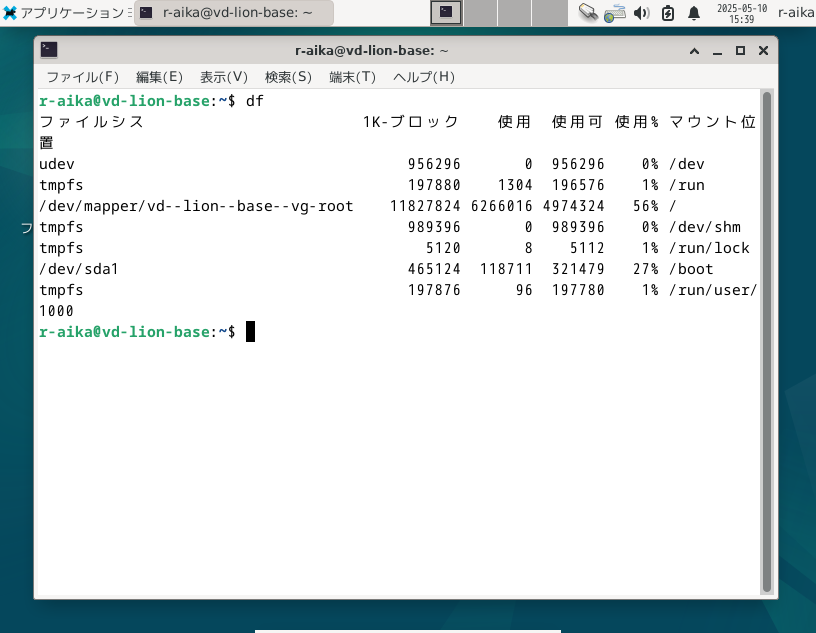

論理ボリュームを確認します。root領域が30GB増えているのが確認できます。

以上となります。

《2025/10/12 13:47》

Wired connection1をダブルクリック

Wired connection1をダブルクリック

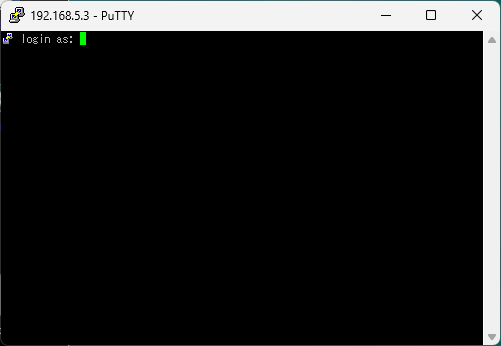

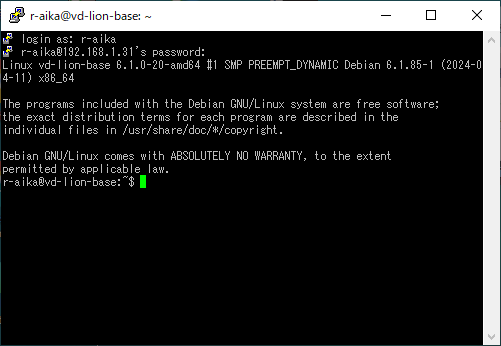

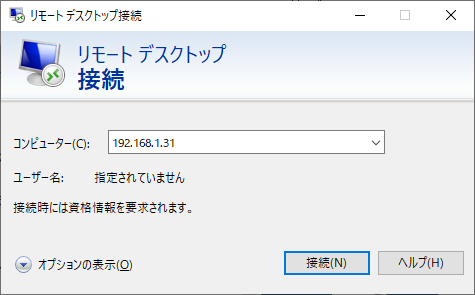

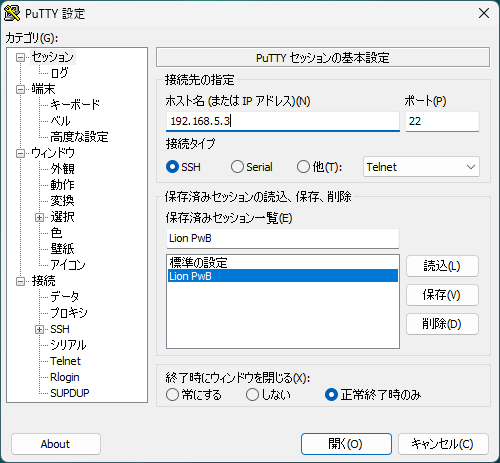

接続できました。

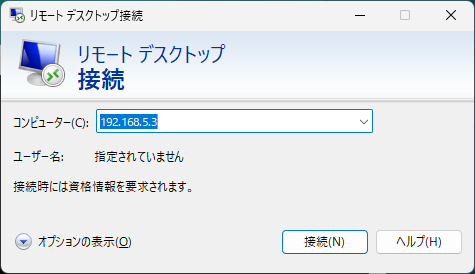

接続できました。